Bäckermeister schenkt Wein aus

Blick in das Archiv von Peter Wolf: Der Bereich außerhalb der Stadtmauer und des Oberen Stiftstors wurde früher als Obere Vorstadt bezeichnet. Es handelte sich um eine ländlich geprägte Ansiedlung, die wie ein Dorf um einen Platz herum angelegt war.

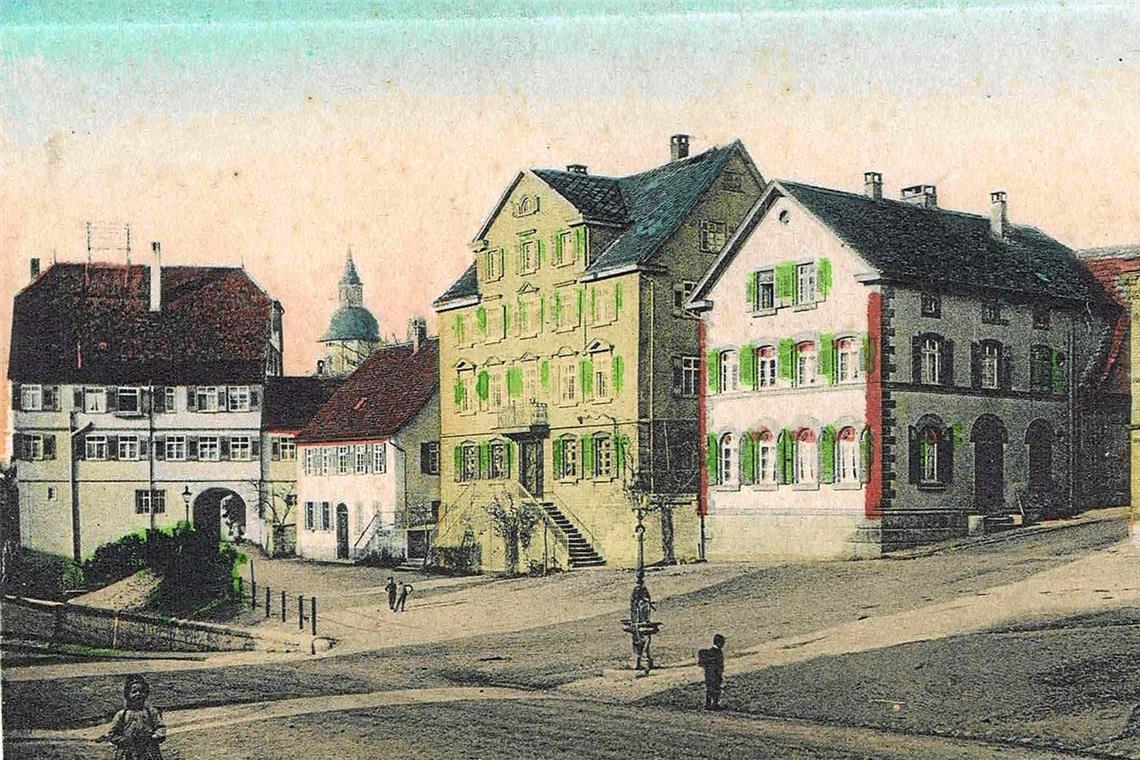

Der spätere Burgplatz mit dem neu gebauten Weinschank Karl Ackermann um 1900. Repros: P. Wolf

Von Claudia Ackermann

BACKNANG. Der Name „Burgplatz“ ist erst im Jahre 1929 festgelegt worden, im Zusammenhang mit der Umbenennung der Steinbacher Straße in Eugen-Adolff-Straße nach dem 1925 verstorbenen Fabrikanten und Ehrenbürger. In diesem Zusammenhang war auch überlegt worden, dem Platz den Namen Eugen-Adolff-Platz zu geben, heißt es in Helmut Bomms Buch „Was Straßenschilder erzählen“.

Über die Namensgebung zitiert Bomm einen Artikel aus dem Murrtal-Boten vom 28. Juni 1929: „Der Platz zwischen Stiftshof und Eugen-Adolff-Straße wird auf Antrag Erlenbuschs künftig Burgplatz heißen, als der höchsten Erhebung des Burgbergs in Fortsetzung des Stiftshofs. Es handelt sich um den Platz, wo früher der Ilgen- und Spittelgarten lag. Hier war, wie Gustav Hildt in den Blättern des Altertumsvereins ausführt, die erste und älteste Ansiedlung von Hinterlassen der ehemaligen Burg und des Stifts. Der neuerbaute Platz lag im äußeren Mauerring des Stifts.“

In die Obere Vorstadt gelangte man von Backnang aus einst durch das Stiftstor. Früher war in dem Gebäude mit dem Bogendurchgang, der heute noch erhalten ist, die Stiftsverwaltung. Das Erdgeschoss geht noch auf die Behausung zurück, die Dr. Veit Breitschwert am 24. Februar 1558 an Herzog Friedrich verkaufte. Nach dem Stadtbrand von 1693 geschah der Wiederaufbau nach dem Plan vom 3. März 1696 durch J. U. Heim. Später befand sich darin das Königliche Kameralamt. Um das Jahr 1900 waren hier Beamte untergebracht wie etwa der Finanzamtmann und der Steuerinspektor sowie auch der Bauamtswerkmeister, so Bomm. Heute befindet sich in dem Gebäude das Bauamt.

Eine interessante Geschichte erzählt der ehemalige Backnanger Gemeinderat Gustav Hildt in den Blättern des Murrgauer Altertumsvereins von 1910 über eine wüste Schlägerei zwischen Vorstädtern und Dörflern, die sich anno 1705 in der Oberen Vorstadt zugetragen hat: „Der Hauptbetrieb der Vorstadt war von jeher die Landwirtschaft. Sie ist sogar ganz nach Art einer ländlichen Gemeinde angelegt mit dem freien Platz in der Mitte, welchem auch ein Lindenbaum nicht fehlte. Eine Linde wird um 1705 erwähnt, anlässlich einer Schlägerei zwischen Waldremser Burschen und Vorstädtern. Demnach stand dieselbe vor dem Hause des Becken und Kastenknechts Daniel Kienzle (später Ackermann), in dessen Haus der Streit anfing. Er setzte sich auf der Gasse fort, wobei die Waldremser sich vorher vorsorglich ihrer Halstücher entledigten, um dem Gegner keine Handhabe zu bieten. Die Backnanger griffen aber nach den unter der Linde aufgestapelten Backscheitern des Kienzle und verletzten einige Gegner schwer. Die Haupttäter wurden vor Gericht je um einen großen Frevel (= 14 fl.) gestraft, weil sie mit verbesserter Hand blutrissig geschlagen haben, sie mussten auch die bedeutenden Kurkosten bezahlen. Dem Becken wurde bei Strafe untersagt, sein Backholz ferner unter die Linde zu setzen.“

Das Haus des Bäckers, vor dem sich der Vorfall ereignete, wurde später zusätzlich um eine Schankwirtschaft erweitert, die der Bäckermeister Gottlieb Ackermann 1857 in der späteren Steinbacher Straße 1 (heute Am Burgplatz 7) eröffnete. Anfang der 1890er-Jahre wurde das schmale Gebäude abgebrochen und ein breiteres Backsteinhaus errichtet. Im Neubau führte Gottlieb Ackermanns Sohn Karl die Bäckerei und Weinstube weiter, informiert das Backnang-Lexikon. Auf einem Foto von 1890 ist die Aufschrift „Wirtschaft von C. Ackermann“ zu lesen, während der Neubau wenige Jahre später den Namen „Karl Ackermann“ trägt. Dabei muss es sich nach der zeitlichen Einordnung um dieselbe Person handeln. Mit der Schreibweise „Carl“ oder „Karl“ hielt man es anscheinend nicht so genau. Vermutlich war die Namensänderung einfach nur eine Modeerscheinung.

Die Wirtschaft Ackermann war legendär. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es Postkarten, die den Eingang der damaligen Steinbacher Straße mit der Schmiede Kübler zeigen, wobei der davorliegende Platz als „Karlsplatz“ bezeichnet wird. Dabei handelte es sich nicht um einen offiziellen, sondern um einen im Volksmund gerne benutzen Namen aufgrund der Popularität von Wirt Karl Ackermann.

Im Jahr 1935 übernahm der Bäckermeister Christian Riekert aus Tübingen Bäckerei und Weinstube und eröffnete darin zwei Jahre später „Weinstube und Café Riekert“. Der Gastronomiebetrieb ging 1949 in den Besitz von Johann Rees über, der die Witwe von Christian Riekert geheiratet hatte. Rees änderte den Namen in „Café am Burgplatz“. Im Jahr 1964 übernahm Manfred Riekert, der Sohn von Christian Riekert, das Café, das 1978 geschlossen wurde.

Danach wurde das Gebäude nicht mehr für die Gastronomie genutzt und es zog das Geschäft Hemden Schwarz ein. Durch mehrere Modernisierungen und eine Aufstockung hat sich das äußere Erscheinungsbild des Hauses im Lauf der Jahre stark verändert. Heute befindet sich darin ein Friseursalon.

Innenaufnahme des Cafés am Burgplatz in den 1950er/60er-Jahren.

Das ältere Gebäude der „Wirtschaft von C. Ackermann“ um 1890. Wenig später wurde es abgerissen.