Einblicke in Sammlerseelen und Forschungsarbeit

„Kehrseite(n) – von Meisterwerken, Sammlern und Marken“ im Backnanger Graphik-Kabinett – Die Nachlässe von Ernst Riecker und Otto Freiherr von Breitschwert

Das Graphik-Kabinett Backnang und das Kunsthistorische Institut der Universität Tübingen widmen sich in einer Ausstellung im Backnanger Graphik-Kabinett der Herkunft und Geschichte von Grafiken aus ihren Sammlungen: der Backnanger Riecker-Sammlung sowie der Sammlung von Otto Freiherr von Breitschwert, dessen Grafikbestand 1910 testamentarisch der Universität Tübingen vermacht wurde. Die Ausstellung wird heute um 20 Uhr eröffnet.

Als zweite Realität eines Kunstwerks wird die Rückseite gesehen. Den Grafiken gegenübergestellte Installationen verdeutlichen dies.Fotos: P. Wolf

Von Ingrid Knack

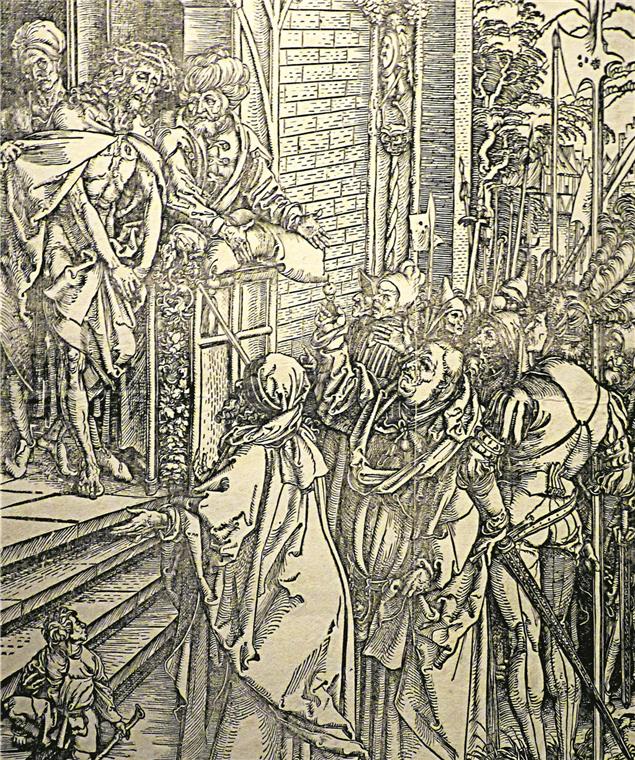

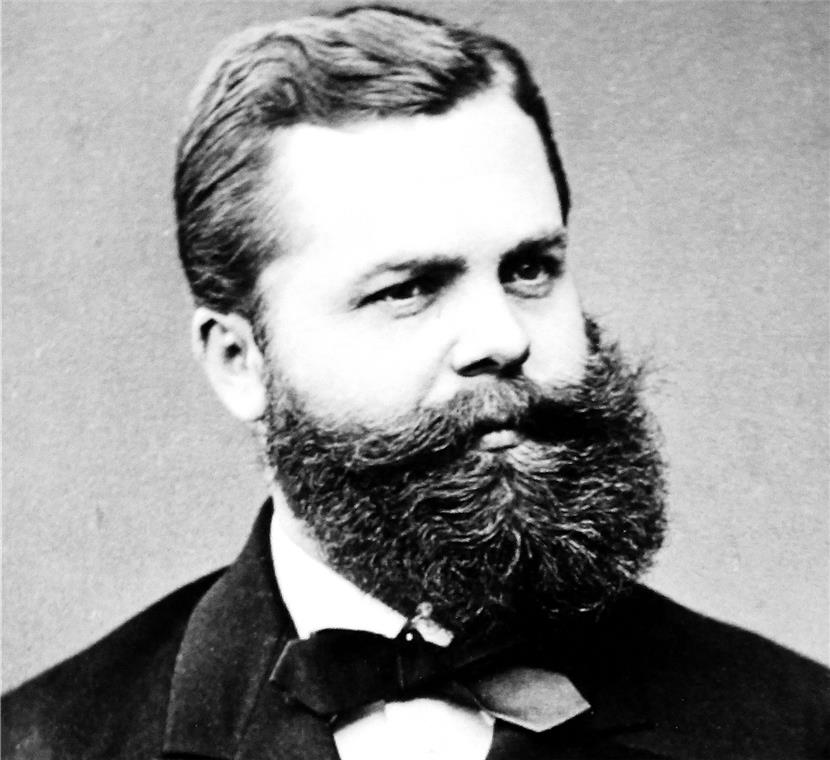

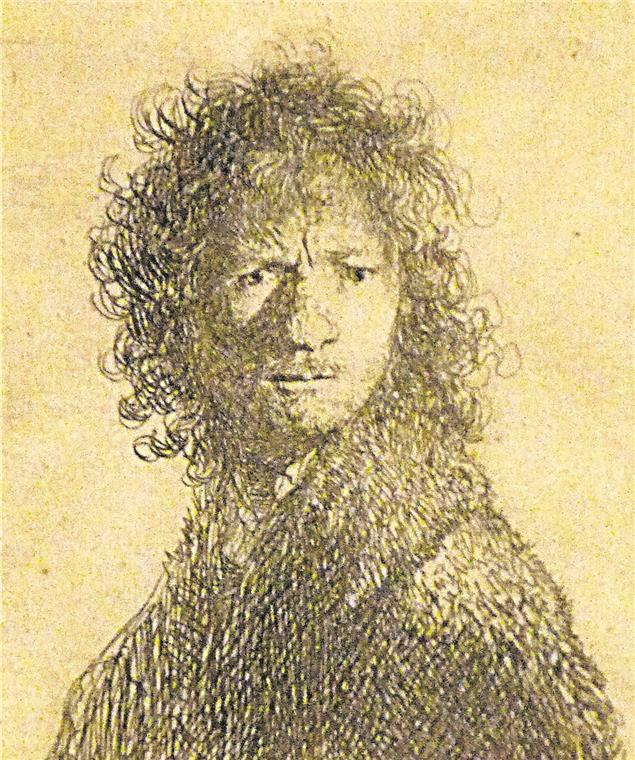

BACKNANG. Exemplarisch wurden für die Backnanger Ausstellung aus den beiden Sammlungskomplexen 55 Meisterwerke, die während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende erworben wurden, wissenschaftlich untersucht. Darunter auch Arbeiten von Albrecht Dürer (von den Sammlern für maximal 350 Mark erworben) und Rembrandt – wobei sich nur bei dem geborenen Reutlinger Otto Freiherr von Breitschwert (1829 bis 1910) Rembrandts finden. Dass aber auch Ernst Riecker (1845 bis 1918) Grafiken des niederländischen Künstlers des Barocks besaß, davon geht Graphik-Kabinett-Leiterin Celia Haller-Klingler aus.

Ihre Annahme ist keine bloße Mutmaßung. Denn Riecker war ein penibler, ein sehr systematisch vorgehender Sammler, mit einem Faible für Folgen. Er richtete sich nach dem damaligen Standardwerk „Le peintre graveur“ (Der Maler-Grafiker) von Adam von Bartsch, dem Begründer der systematisch-kritischen Grafikwissenschaft. Das 21 Bände umfassende Werk erschien zwischen 1803 und 1821 in französischer Sprache. Nach Schulen gegliedert finden sich dort Verzeichnisse zur Druckgrafik Alter Meister des 15. bis 18. Jahrhunderts.

Die Stiftungsmasse

beinhaltet 1611 Blätter

Zu den Anhaltspunkten für Haller-Klinglers Überzeugung gehören die Inventarnummern auf den Rückseiten der Werke aus der Riecker-Stiftung. 1611 Blätter kamen 1928 nach einer langen Reise über den großen Teich in Backnang an. Etliche höhere Inventarnummern zeigen, dass das nicht alles war, was Riecker in diesem Bereich besaß. „Zumindest ein Viertel muss es mehr gewesen sein“, so Haller-Klingler. „Das ist ein interessanter Fakt. Ich richte mich nach Fakten...“ Und es gibt einen Vermerk in den Stadtakten aus dem Jahr 1929, dass die Rembrandts in Amerika gestohlen worden sein sollen. „Das steht zwar in den Backnanger Stadtakten, ist aber nicht verifiziert“, erklärt Haller-Klingler. Zudem schränkt sie weiter ein: „Dies wurde vielleicht nur vermutet, weil sie sich mehr erhofft hatten. Die Aussage allein beweist mir gar nichts.“ Vielleicht stößt sie ja noch auf eine entsprechende Notation, das wäre ein Glücksfall.

Ferner taucht auf einer „Wunschliste“ dreimal der Name Rembrandt auf. Auf welchen Auktionskatalog sich Riecker bezog, ist nicht bekannt. Dann gibt es überdies Hinweise darauf, dass ein Inventarbuch ebenfalls in den Kisten lag, die nach einer Odyssee endlich nach Backnang kamen. Doch dieses ist verschollen. Dr. Musper, einst Leiter des Kupferstichkabinetts in Stuttgart, hat bei der Sichtung der Sammlung 1929 ein neues Inventarbuch angelegt. Es wäre möglich, dass das alte, das Aufschluss auch über Kodierungen geben könnte, bei einem Brand in der Staatsgalerie vernichtet wurde. Aber das ist Spekulation. Hier sind wir mitten drin in der Forschungsarbeit. Um an unumstößliche Erkenntnisse zu gelangen, sind gerade die Rückseiten der Grafiken interessant. Das macht die Ausstellung anschaulich.

Den Werken an den Wänden sind stelenartige Objekte inmitten der Räume gegenübergestellt, die schon allein für sich als Installation gesehen werden können. Vor allem geht es indes darum, die an Schnüren hängenden Bilder von den Rückseiten der Originale ins Licht zu rücken. Die Rückseiten und die Vorderseiten werden hier als gleichwertig präsentiert. Die Schnüre stehen sinnigerweise für einen Vorhang, den man wegschieben, durch den man hindurchschauen kann. Zusätzlich gibt es erklärende Texte. Und die unterschiedlichen Farbtöne in den beiden Stockwerken stehen für zwei verschiedene Sammlertypen – Breitschwert, der an der Universität Tübingen Jura studierte, kann wie Riecker zwar sehr penibel sein. Gleichwohl sammelt er nach Gusto – worauf zum Beispiel Reiseaquarelle hinweisen. Bei diesem Universalsammler, der sich auch für die Grafik interessiert, sind unter anderem erhaltene Rechnungen wertvoll für die Arbeit der Kunsthistoriker.

Erhellend sind außerdem die Exponate aus der einstigen Handbibliothek Rieckers, die die Graphik-Kabinett-Leiterin als „absoluten Segen für Kunsthistoriker“ bezeichnet. Haller-Klingler: „Er legt überall kleine Zettelchen rein und schreibt Anmerkungen.“ Sogar auf einem Rezeptblock. Aufschluss über die Sammlertätigkeit Rieckers geben obendrein alte Passagierlisten, aus denen hervorgeht, dass Riecker mindestens viermal nach seiner Auswanderung in die USA in seiner Heimat war. „Hier in Europa hat er gesammelt“, weiß Haller-Klingler. Auch mithilfe von Mittelsmännern. „Er war der klassische Grafiksammler.“ Werke aus dem 15. bis 19. Jahrhundert fanden sein Interesse. Bei Breitschwert ist das 15. Jahrhundert kaum vertreten.

14 Masterstudenten der Universität Tübingen haben im Wintersemester 2017/2018 zusammen mit Anette Michels, Kustodin der Graphischen Sammlung am Kunsthistorischen Institut und des Gemäldebesitzes der Universität Tübingen, sowie Celia Haller-Klingler an dem Projekt unter dem Titel „Biographie der Objekte“ mitgearbeitet. Zu den Ergebnissen gehört auch ein Katalog, der sicher in der Fachwelt große Beachtung finden wird. Dabei geht es wie in der Ausstellung um Wasserzeichen, Notation, Sammlermarken- und stempel, Passpartourieren, eine Datenbank in Paris, Druckzustände, Techniken, Spuren des Gebrauchs und der Bearbeitung, Preisangaben, Korrespondenzen und Verklausulierungen (besonders bei Riecker) und vieles mehr – das Ziel ist stets eine lückenlose Herkunftsgeschichte und Verifizierung eines Werkes beziehungsweise einer Sammlung. „Es macht das Blatt wertiger, wenn man weiß, woher es kommt“, sagt die Kunsthistorikerin.

Ernst Riecker und Otto Freiherr von Breitschwert könnten sich übrigens gekannt haben. Sie kauften bei denselben Auktionshäusern. Einen Beleg dafür gibt es aber nicht.

„Die Schaustellung Christi“ von Albrecht Dürer, Ernst-Riecker-Sammlung Backnang.

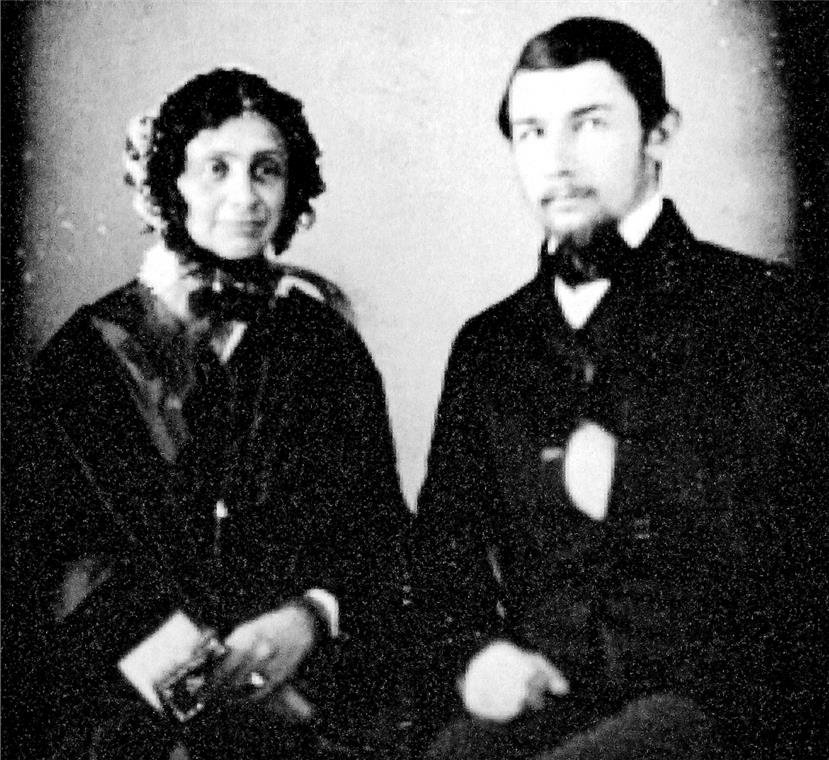

Otto Freiherr von Breitschwert mit seiner Mutter.

Ernst Riecker

Rembrandt: Selbstbildnis mit gerunzelter Stirn, Graphische Sammlung Universität Tübingen.