Was geschah am . . . 28. April 1948?

Thor Heyerdahl bricht mit dem Floß „Kon-Tiki“ nach Polynesien auf

Auf der einen Seite ein Mann mit einer kühnen Idee, auf der anderen ein riesiger Ozean: Thor Heyerdahl hat mit dem Floß „Kon-Tiki“ vor 77 Jahren Geschichte geschrieben, die bis heute ihresgleichen sucht. Dem Norweger ging es dabei um mehr als nur ein Abenteuer.

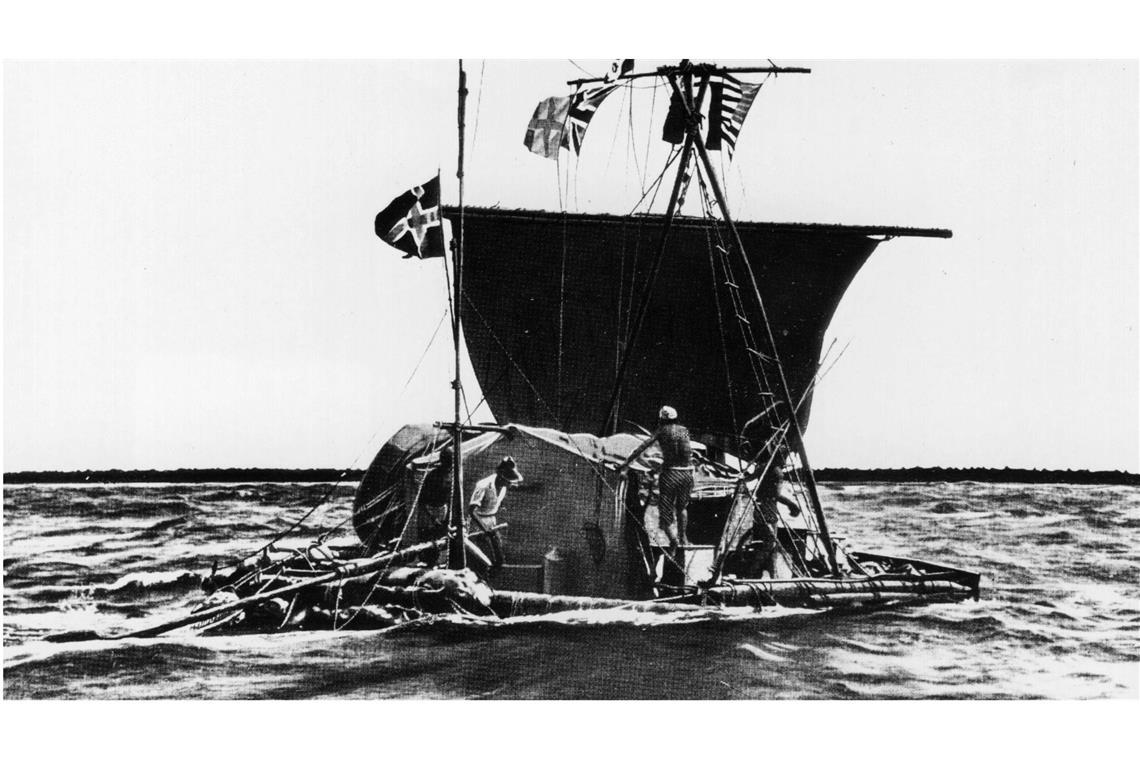

Thor Heyerdahl und fünf Crewmitglieder brechen mit dem aus Balsabaumstämmen gefertigten Floß „Kon-Tiki“ am 28. April 1947 vom peruanischen Hafen Callao bei Lima aus nach Polynesien auf.

Von Markus Brauer/dpa

28. April 1947: Thor Heyerdahl und fünf Crewmitglieder brechen mit dem aus Balsabaumstämmen gefertigten Floß „Kon-Tiki“ vom peruanischen Hafen Callao bei Lima aus nach Polynesien auf. Der 33-jährige Norweger will klären, ob eine Besiedlung der Inseln aus Südamerika auf diese Weise möglich gewesen ist.

Viele Wissenschaftler und Seefahrer betrachten es als wahnwitziges Vorhaben, andere belächeln diesen Norweger mit seiner kühnen Idee bloß: Als sich Thor Heyerdahl vor 78 Jahren per Holzfloß auf den offenen Pazifik hinauswagt, kann er auf alles andere als die Unterstützung der Fachwelt setzen.

Mehr Wissenschaftler als Abenteurer

Angetrieben wird er auf seinem Weg von Peru nach Polynesien nicht von der Suche nach dem großen Abenteuer, sondern von einer wissenschaftlichen Theorie, von der damals kaum jemand etwas wissen will: Dass es möglich war, mit altertümlichen Mitteln von Südamerika aus nach Polynesien zu gelangen.

„Er war ein Wissenschaftler, kein Abenteurer, wie allgemein angenommen wird. Er führte ein abenteuerliches Leben, aber er suchte das Abenteuer nicht um des Abenteuers willen“, sagt Liv Heyerdahl über ihren im Jahr 2002 gestorbenen Großvater. „Wissenschaftliche Neugier war seine Antriebskraft.“

Floß wurde nur durch Naturfaser-Taue zusammengehalten

Diese Neugier ist so groß, dass sich Heyerdahl knapp zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit seiner Mannschaft in Peru zu einer hochriskanten Reise aufmacht: Nach Berichten und Zeichnungen der spanischen Konquistadoren über die Flöße der südamerikanischen Ureinwohner baut er mit seinen Männern aus Balsaholz die „Kon-Tiki“. Nägel, Schrauben und Drahtseile sind tabu. Das Floß wird nur durch Naturfaser-Taue zusammengehalten. Die Fachwelt schüttelt den Kopf.

Zur Crew zählen neben Heyerdahl noch fünf andere Männer. Zweiter Kommandant auf dem Floß ist Herman Watzinger. Er wurde in Wiesbaden geboren, wuchs in Norwegen auf und traf Heyerdahl während eines Studienaufenthalts durch Zufall in New York. Später leitete er eine Fischmehlfabrik in Chile und war Ende der 1970er Jahre stellvertretender Generaldirektor der Welternährungsorganisation FAO.

„Fantastisches, seetaugliches Floß“

Am 28. April 1947 wird das Floß vom Marinehafen Callao auf die offene See geschleppt und setzt Segel. Heyerdahl muss zuvor eine Erklärung unterzeichnen, die das peruanische Militär von jeglicher Verantwortung für das Vorhaben freispricht. Doch zur Überraschung der Kritiker schlägt sich die „Kon-Tiki“ erstaunlich gut: Es sei ein „fantastisches, seetaugliches Floß“, schreibt Heyerdahl nach zwei Wochen auf See in sein Logbuch.

Wie erwartet schiebt der Humboldtstrom die „Kon-Tiki“ gen Westen. Nach 4300 nautischen Meilen und 101 Tagen läuft das Floß schließlich auf einem Korallenriff im Raroia-Atoll in Polynesien auf Grund.

Nach dem erfolgreichen Ende der Expedition schreibt Heyerdahl das Buch „Die Kon-Tiki-Expedition“, das in 70 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft wurde. Der gleichnamige Dokumentarfilm wurde 1951 gar mit einem Oscar ausgezeichnet.

Ureinwohner aus Südamerika gelangten nach Polynesien

Mit der Reise über den Pazifik hatte Heyerdahl den Beweis erbracht, dass die Polynesischen Inseln theoretisch auch von Südamerika aus hätten besiedelt werden können. Die damals gängige Theorie lautete, dass die ersten Bewohner der Region aus Asien gekommen waren.

DNA-Analysen stützen zumindest Heyerdahls Annahme, dass Ureinwohner aus Südamerika schon lange vor der Ankunft der Europäer nach Polynesien gelangten. Der mexikanische Genetiker Andrés Moreno-Estrada wies in DNA-Proben von Menschen auf den Osterinseln und Polynesien Erbgut von Indigenen aus Südamerika nach.

Zufällig auf pazifischen Inseln gestrandet?

Im östlichen Polynesien wurden zwischen 1150 und 1230 n. Chr. die ersten gemeinsamen Nachkommen von Polynesiern und Südamerikanern geboren, wie es in der 2020 in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichten Studie heißt.

Zwischen Mexiko und Ecuador gab es zu dieser Zeit wahrscheinlich schon Handel auf dem Seeweg. Moreno-Estrada geht davon aus, dass nur eine kleine Gruppe zufällig nach Polynesien gelangte. „Vielleicht ist ein kleines Floß mit Ureinwohnern aus Amerika in den Pazifik abgedriftet“, sagt der Wissenschaftler.

„Grenzen? Habe ich noch nie gesehen“

Thor Heyerdahl, der zeitlebens ein großer Umweltschützer war und 1970 außerdem in einem Boot aus Papyrus von Marokko bis zum karibischen Barbados segelte, dachte stets über den skandinavischen Tellerrand hinaus. Von ihm stammen die Sätze: „Grenzen? Habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe gehört, dass sie existieren, in den Gedanken einiger Menschen.“

Die „Kon-Tiki“-Expedition habe nichts Geringeres bewiesen, als dass es möglich war, den Pazifik auf einem Floß aus Balsaholz zu überqueren, erklärt Enkelin Liv Heyerdahl. Sie ist heute die Direktorin des „Kon-Tiki“-Museums in Oslo, das zu den meistbesuchten Museen Norwegens zählt.

Größter Schatz des Museums ist das legendäre Floß ihres Großvaters. Das wurde bei der Landung auf Raroia zwar beschädigt, längst aber in seinen Originalzustand zurückversetzt. Thor Heyerdahl starb mit 87 Jahren am 18. April 2002 in Colla Micheri in Italien. Sein wissenschaftliches Erbe aber lebt weiter.