Das Ich ist immer ein anderes Monster

Zum 100. Geburtstag von Maria Lassnig zeigt die Stuttgarter Staatsgalerie Arbeiten der Künstlerin, die radikale Selbstporträts schuf

Kunst -

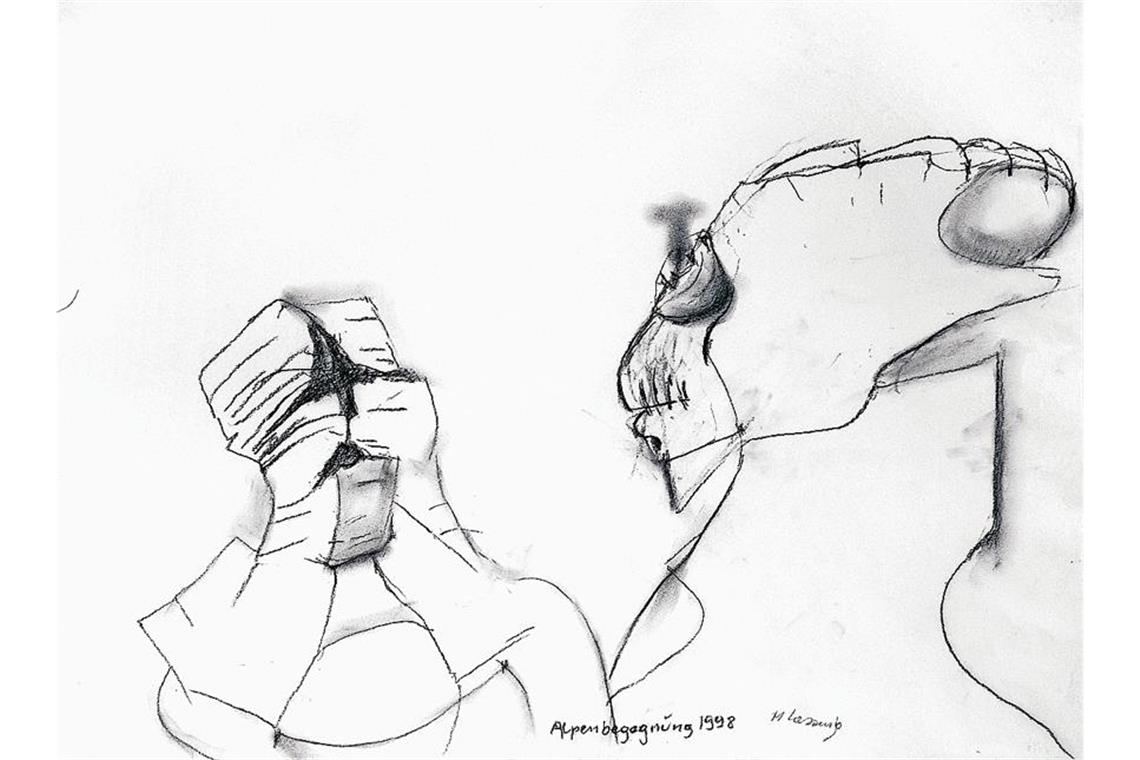

Stuttgart Nicht schön, sondern schonungslos sollten die Bilder sein. Maria Lassnig (1919–2014) hat Schmerz und Angst, Trauer und Verlust nach außen getragen. Fast das gesamte Werk der österreichischen Malerin besteht aus Selbstporträts – symbolischen Verwandlungen und Verstümmelungen, in denen bald dem Kopf die Augen fehlen, bald dem Rumpf die Beine oder den Beinen der Rumpf. Das Ich ist immer ein anderes Monster. Spät erst fand die „Körperbewusstseinsmalerei“, wie Lassnig ihre Arbeiten bezeichnete, internationale Anerkennung. Einen Teil des Weltruhms, der 2013 mit dem Goldenen Löwen der Venedig-Biennale gekrönt wurde, verdankt die Künstlerin ihrem deutsch-österreichischen Galeristen Helmut Klewan. Aus dessen Besitz hat sich die Staatsgalerie zum 100. Geburtstag Lassnigs eine Sammlung von rund achtzig Arbeiten geliehen: zehn Ölgemälde aus den 60ern und siebzig Grafiken, die einen Zeitraum von den späten 40er Jahren bis zur Jahrtausendwende abdecken.

„Dass Lassnig zu Beginn ihrer Karriere unbemerkt blieb“, meint die Co-Kuratorin Nathalie Frensch, „hatte nicht nur damit zu tun, dass sie eine Frau war. Ihre existenzielle Thematik stand quer zum knalligen Zeitgeist der Pop-Art.“ Auch in die nachfolgenden Kunstströmungen passt sie nicht hinein. Nur anfangs war die Einzelgängerin vom Informel beeinflusst, wie einige Figurverknappungen verraten.

Indem die Künstlerin obsessiv um den eigenen Leib kreiste, hat sie sich radikale Perspektiven auf ihr Ich erschlossen. Physiognomische Ähnlichkeiten respektierte sie allenfalls, wenn es galt, Freunde und Bekannte wie den Kollegen Arnulf Rainer darzustellen. Ging es dagegen um sie selbst, betrachtete Lassnig das Bildnisgenre als Protokoll eines meditativen Zwiegesprächs mit dem Leib. „Das einzig wirklich Reale“, hat sie gesagt, seien die Gefühle, „die sich innerhalb des Körpergehäuses abspielen.“ Und diese Gefühle reduzieren die verfremdeten Spiegelblicke der Künstlerin nicht nur zu Maskenfragmenten oder zu biomorphen Klumpen. Mitunter vollziehen sich auch komplette Gestaltwandlungen. Das 1968 entstandene „Herzselbstporträt im grünen Zimmer“ etwa zeigt ein alienhaftes Etwas. Anderswo verzaubert sich die Künstlerin zum gelben Hund oder zum roten Frosch. Sie malte gleichsam psychosomatisch: Ihre Palette, zählte sie auf, bestehe aus „Schmerzfarben und Qualfarben, Nervenstrangfarben, Druck- und Völlegefühlfarben“.

Leider versteht man allein aus der Auswahl heraus nicht, worin genau die historische Leistung der Künstlerin besteht. Deformierte Physiognomien kennt das 20. Jahrhundert schließlich zuhauf. Lassnigs Fixierung auf weibliche Körpermotive wird oft mit Louise Bourgeois verglichen, doch im Unterschied zu den Objekten der Frankoamerikanerin blieb die Österreicherin stilistisch eher konventionell.

Warum wühlen die Bilder den Betrachter dennoch so auf? Vielleicht, weil es Lassnig nie auf einen platten Gefühlsexhibitionismus ankam, der Befindlichkeiten spontan aus sich heraushaut und auf die Leinwand wirft. Viele ihrer Körpermetamorphosen bleiben ambivalent. Verbindungslinien zwischen der schwierigen Biografie der Künstlerin, die als uneheliches Kind in Kärnten aufwuchs und durch den Tod der Mutter in eine Depression gestürzt wurde, sind schwer zu ziehen. Der Horror, der aus den magischen Totenmasken herausspringt, das Elend der zum stummen Schrei geöffneten Münder – sie verweigern sich jeder Ursachenforschung. Doch bleibt die Interaktion unseres Denkens und Fühlens mit dem Körper nicht sogar für Medizin und Psychologie ein ungelöstes Rätsel? Maria Lassnig ist es zumindest gelungen, dieses Rätsel zu malen.