Filmfestspiele in Venedig

Joker-Fortsetzung spaltet Publikum

Der georgische Beitrag über eine Geburtshelferin, die heimlich und illegal schwangeren Frauen in der Not hilft, empfiehlt sich für den Goldenen Löwen. Ein anderer Kandidat überzeugt nicht alle.

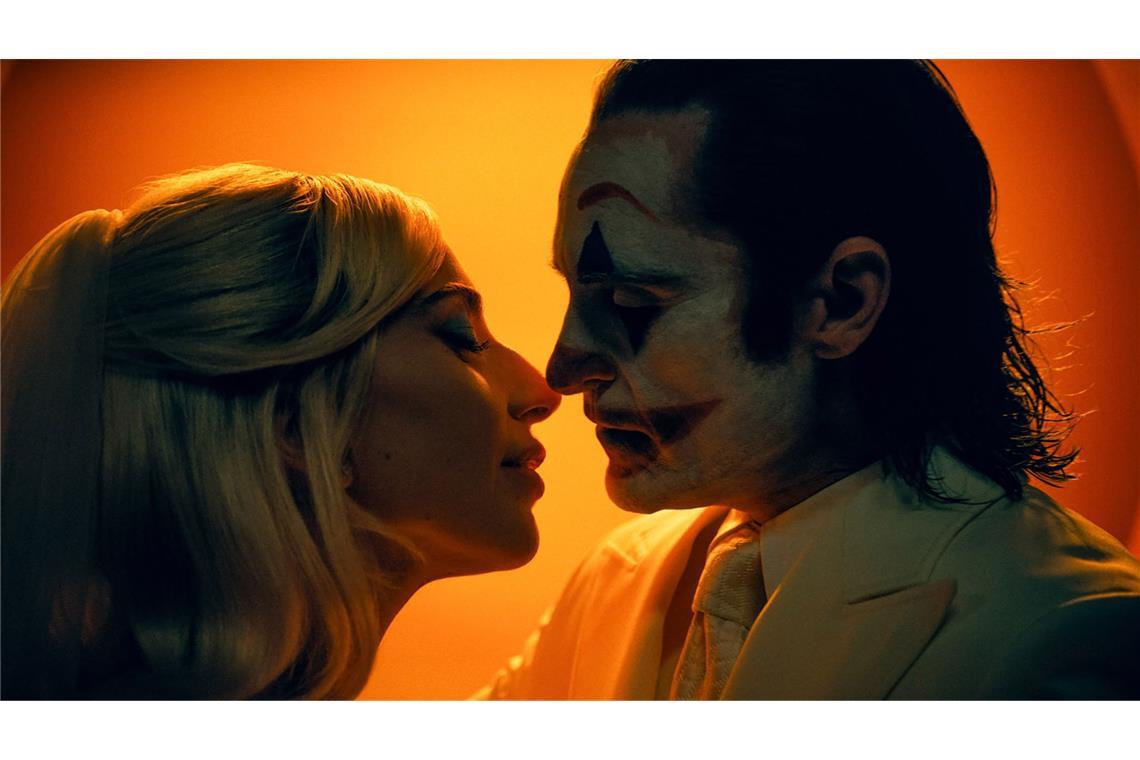

© Courtesy of Warner Bros. Picture

Lady Gaga als Harleen Quinzel und Joaquin Phoenix als Arthur Fleck in „Joker: Folie à Deux“

Von Patrick Heidmann

Bevor am Donnerstag nach zehn langen Tagen voll schwüler Hitze ein Unwetter den Lido heimsuchte, wie es die Filmfestspiele in Venedig selten gesehen haben, war auch auf der Leinwand noch einmal ein Spektakel angesagt. Zumindest war das die Hoffnung: Im Vorfeld jedenfalls war die Fortsetzung von „Joker“ – vor fünf Jahren überraschender Gewinner des Goldenen Löwen – ohne Frage der mit am meisten Spannung erwartete Film im diesjährigen Wettbewerb.

Musical hinter Gittern

Am Ende spaltete „Joker: Folie à Deux“, der am 3. Oktober schon regulär in die Kinos kommt, die anwesenden Kritikerinnen und Kritiker noch deutlich mehr als vor fünf Jahren der erste Teil. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), wie der Titelheld mit bürgerlichem Namen heißt, sitzt inzwischen, von Medikamenten ruhiggestellt, wegen Mordes im Gefängnis, während seine Anwältin (Catherine Keener) auf Trauma und Persönlichkeitsspaltung plädiert. Doch seine Anhänger auf der Straße feiern den von nihilistischer Wut getriebenen Mann, und auch die ebenfalls in der psychiatrischen Abteilung inhaftierte Harleen Quinzel (Lady Gaga) ist verrückt nach dem Joker.

Auch wenn alle Beteiligten und vor allem das Marketing sich Mühe geben, es zu verbergen, hat Regisseur Todd Phillips das Sequel seiner Comic-Verfilmung der etwas anderen Art als Musical angelegt, das vor allem hinter Gittern und im Gerichtssaal spielt. Nicht zuletzt durch die Präsenz von Lady Gaga feierten das Teile der Presse in Venedig als spannende Unterwanderung jener toxischen Männlichkeit, die manche im ersten Film noch glorifiziert sahen. Doch mindestens genauso viele Festivalbesucher empfanden den Ansatz und die Geschichte als unentschieden, halbherzig und vor allem langweilig. Sollten die Reaktionen der Wettbewerbs-Jury auf „Joker: Folie à Deux“ auch nur annähernd ähnlich widersprüchlich ausfallen, darf man wohl getrost davon ausgehen, dass ein ähnlicher Preisregen wie 2019 dieses Mal nicht zu erwarten ist.

Als Frau gegen patriarchale Gesellschaftskonventionen

Ganz anders sieht die Sache im Fall von „April“ aus, mit dem sich die georgische Regisseurin Dea Kulumbegaschwili auf den letzten Festivalmetern als aussichtsreiche Kandidatin für die am Samstag stattfindende Preisverleihung ins Spiel brachte. Ihr zweiter Spielfilm handelt von der Geburtshelferin Nina (Ia Sukhitashvili), die neben ihrer Arbeit in der umliegenden Provinz heimlich und illegal schwangeren Frauen in der Not hilft. Nicht zuletzt mit Abtreibungen, die in Georgien zwar offiziell bis zur 12. Woche erlaubt sind, aber unter dem Druck der Orthodoxen Kirche kaum je offiziell vorgenommen werden. Als im Krankenhaus ein Neugeborenes kurz nach der Geburt stirbt, wird eine Untersuchung eingeleitet, die Ninas Existenz gefährdet.

Diese inhaltlich dramatische Geschichte erzählt Kulumbegaschwili ganz ruhig, zwischen spröde und esoterisch, mit strenger, konsequenter Bildsprache, langen Einstellungen und einem verblüffenden Schlag ins Fantastische. „April“ ist dabei nicht nur ein Film über Schwangerschaftsabbrüche, sondern auch einer darüber, was es bedeutet, sich als Frau eigenwillig und moralisch unbeirrbar gegen reaktionäre und patriarchale Gesellschaftskonventionen oder gar Gesetze zu sträuben.

Wie wenig andere im diesjährigen Wettbewerb verfolgt die Regisseurin dabei einen ganz eigenen künstlerischen Weg, nicht zuletzt in ihrem ungewöhnlichen Zusammenspiel der Tonspur mit der Kameraarbeit. Gerade weil ihr Werk dabei ein so dezidierter Festivalfilm ist, der viel Aufmerksamkeit braucht und dem Publikum gleichermaßen viel abverlangt wie gibt, empfiehlt er sich ohne Frage für den Goldenen Löwen. Stärkster Konkurrent um die Gunst der Jury-Vorsitzenden Isabelle Huppert und ihrer Truppe, so scheint es kurz vor Schluss, ist sicherlich Brady Corbets epochaler Dreieinhalbstünder „The Brutalist“, der emotional wie handwerklich wuchtiger und ambitionierter daherkam als irgendein anderer Film in diesem Jahr.

Geradezu bescheiden brachte sich auf den letzten Metern noch der norwegische Beitrag „Love“ von Dag Johan Haugerund ins Spiel, zweiter Teil einer Trilogie, die ihren Anfang vor einigen Monaten mit „Sex“ auf der Berlinale nahm. Die Handlung ist überschaubar: Ärztin Marianne (Andre Braein Hovig) lässt sich zögerlich auf eine neue Beziehung mit einem geschiedenen Familienvater ein, der Pfleger Tor (Tayo Cittadella Jacobsen) lernt über eine Dating-App einen Mann kennen, der bald als Patient bei ihm auf der Station landet. Im Vordergrund stehen dabei die Dialoge, die diese beiden miteinander und mit anderen führen und dabei recht facettenreich das Leben und Lieben in einer modernen Gesellschaft verhandeln.

Es wird extrem viel geredet in „Love“, mitunter sehr plakativ, aber nie einfältig. Vor allem Hovig ist dabei so wahrhaftig und einnehmend, dass man ihr den Darstellerinnen-Preis durchaus gönnen würde. Die Konkurrenz ist allerdings immens, von Angelina Jolie und Nicole Kidman bis Fernanda Torres in „I’m Still Here“ oder nun Sukhitashvili in „April“. Und selbst Lady Gaga ist, das wissen nicht nur ihre Fans, stets alles zuzutrauen.