Wenn der Himmel sich abzuwenden scheint

Heute kommt der neue Roman von Astrid Fritz in die Buchhandlungen. Er erzählt vom „Jahr ohne Sommer“ auch in Württemberg als Folge eines schweren Vulkanausbruchs 1815 in Indonesien. Beim Schreiben hat die Murrhardter Autorin so manche aktuelle Parallele eingeholt.

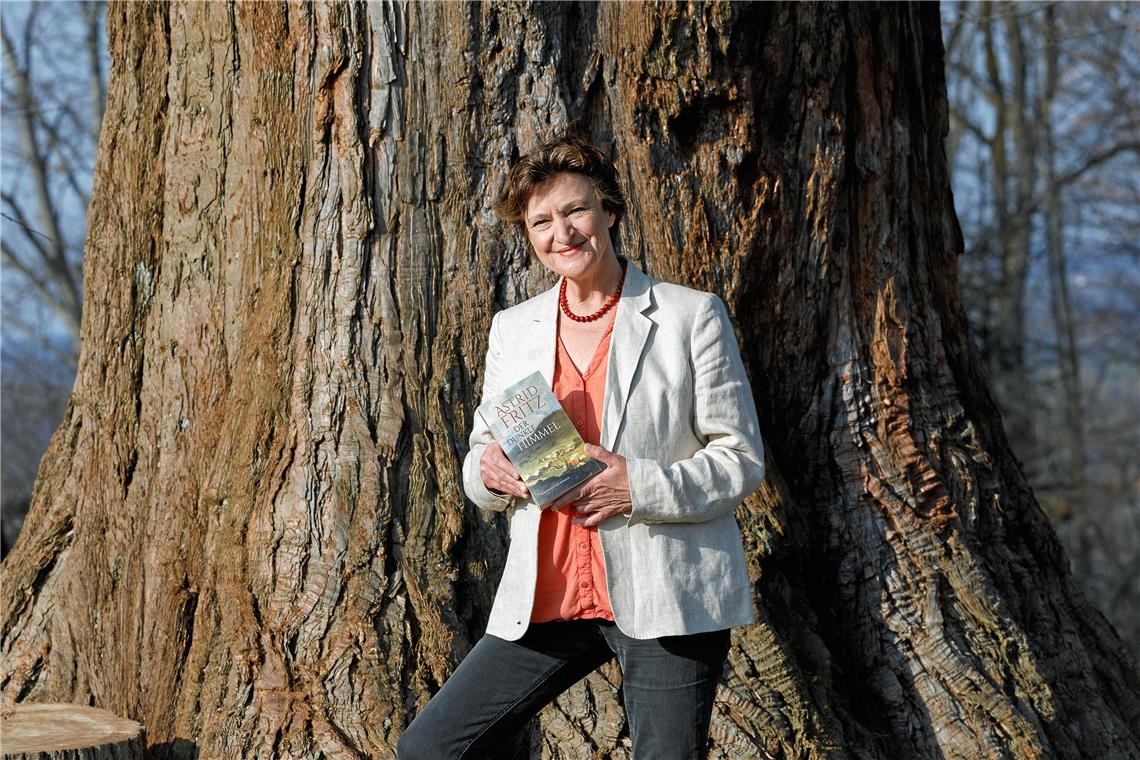

© Jörg Fiedler

Astrid Fritz vor einem der majestätischen Mammutbäume auf der Höhe bei Murrhardt-Waltersberg. Die hat König Wilhelm I., der im Herbst 1816 die Amtsgeschäfte übernahm und die Not der Menschen etwas lindern konnte, übrigens vielerorts pflanzen lassen. Foto: J. Fiedler

Von Christine Schick

Murrhardt. Mit der Idee, über die Auswirkungen des Vulkanausbruchs auf der indonesischen Insel Sumbawa zu schreiben, der letztlich eine der größten Klimakatastrophen der Geschichte inklusive Hunger, Flucht und Tod ausgelöst hat, ging Astrid Fritz schon eine ganze Zeit lang schwanger. Ihr Roman „Räuberbraut“ endet in dieser Zeit, zu der sie damals schon recherchiert hat. Das „Jahr ohne Sommer“, 1816, war für ganz Mitteleuropa und Nordamerika verheerend und brachte viele Menschen in größte Not. „Ich hatte schon lange den Wunsch, das, was sich in dieser Zeit abgespielt hat, anhand eines kleinen Ortes zu erzählen“, sagt Astrid Fritz. „Ein Dorf ist dafür ein toller Mikrokosmos.“

Die Autorin, die seit einigen Jahren in Murrhardt lebt, entschied sich, die Handlung auf der Schwäbischen Alb anzusiedeln und mit ihr die Figuren und den fiktiven Ort, an dem es rund ein halbes Jahr später unerklärlich düster und „fünf Kittel kälter“ wurde. Was die Menschen damals nicht wussten: Asche und Staub verteilten sich über höhere Sphären rund um die Erde und hatten drastische Auswirkungen auf die Witterung und damit auch auf die Landwirtschaft. „Es hat nicht mehr aufgehört zu regnen, es gab Überschwemmungen, Häuser an Flüssen wurden einfach weggerissen“, erläutert Astrid Fritz.

Manche sahen den Weltuntergang nahen

Bei der Recherche und beim Schreiben stieg sie tief in eine Zeit ein, in der sich der Himmel abzuwenden beziehungsweise zu verschließen schien. „Die menschlichen und politischen Reaktionen waren sehr interessant.“ Manche Pietisten sahen den Weltuntergang nahen, aber auch Katholiken waren nicht vor extremen Interpretationen gefeit. „Es lässt sich auch eine gewisse Hilflosigkeit der Regierenden beobachten“, berichtet sie über die Hintergründe. Heute würde man vielleicht sagen, es herrschte beispielsweise Unsicherheit darüber, ob und wie informiert werden sollte. Und mit der Not, die sich durch Missernten einstellte, traten auch diejenigen auf den Plan, die von ihr profitierten, wie Wucherer, die Lebensmittel zurückhielten und Preise in die Höhe trieben.

Zudem wurden Verschwörungstheorien und Sündenböcke bemüht. Zu Letzteren gehörten auch damals schon die Juden, denen zu Unrecht in die Schuhe geschoben wurde, sich vor dem Hintergrund der Situation zu bereichern, erzählt Astrid Fritz von den Recherchen. Insofern ist auch klar: Die Geschichte und der Roman halten mit Blick auf die heutige Zeit sehr viele Parallelen bereit, auch wenn sich natürlich nicht alles übertragen lässt. „Das Schreiben hat mir einerseits sehr viel Freude gemacht, andererseits war es dadurch auch erschreckend und bedrückend.“ Als die Murrhardter Autorin mit der Arbeit am Buch begann, hatte Corona die Welt fest im Griff, gegen Ende hin ereilte die Flut das Ahrtal und weitere Gebiete. Das Phänomen einer vom Saharastaub gelb bis orange gefärbten Atmosphäre in der vergangenen Woche, das die Reichweite von Naturphänomenen widerspiegelt, ist da noch das harmloseste. Gleichsam gab es 1816 genau solche Folgen wie einen rötlichen Himmel, was den Maler William Turner zu seinen weltberühmten Bildern inspiriert hat.

Spurensuche in Bezug auf die schwäbische Mentalität

„Der dunkle Himmel“ nimmt die Leserinnen und Leser mit in diese Zeit und lässt sie einen in Begleitung der beiden Hauptfiguren Friedhelm Lindenthaler, ein junger Schulmeister, und Paulina, Tochter des Schultheiß Gutjahr, durchleben. Die Liebe der zwei wird auf eine harte Probe gestellt, hat Paulinas Vater doch völlig andere Pläne für die künftige Ehe und schreckt auch vor drastischen Maßnahmen nicht zurück. Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen: Mit den Liebenden als zentrale Figuren kündigt sich bereits die Moderne an, sie nehmen ihr Schicksal ein Stück weit selbst in die Hand, entschließen sich dazu, ihren Heimatort zu verlassen. „Sie brechen aus, es muss sich ja auch nicht jeder aufopfern“, sagt Astrid Fritz. Aber auch diese Entscheidung war keinesfalls ungefährlich und verweist auf die heutige Situation – mit der Flüchtlingskrise vor einigen Jahren sowie deren Folgen.

„Viele Ärmere sind damals nach Russland ausgewandert, die etwas Vermögenderen konnten sich vielleicht die Schiffspassage nach Amerika leisten.“ Bei der Recherche stieß die Autorin auf die Geschichte von Menschen, die versuchten das Land zu verlassen, um sich an einem anderen Ort ein neues Leben aufzubauen. Sie strömten nach Amsterdam, weil es noch keine vergleichbaren Häfen in Deutschland gab. Nicht wenige wurden Opfer von Schleusern, die sie um ihr Geld betrogen, strandeten in der niederländischen Stadt, wurden krank und/oder sind dort elendig verhungert. Das lässt Astrid Fritz auch an die Lage denken, in der syrische Flüchtlinge waren beziehungsweise sind, weil sie im Libanon oder in der Türkei in ähnlicher Weise festsitzen. „Das gab es damals auch schon“, sagt sie mit Blick auf das Flüchtlingsdrama, das sich vor mehr als 200 Jahren in der niederländischen Hauptstadt abgespielt hat.

Für die Autorin war die Arbeit an dem Romanstoff neben diesen existenziellen Themen auch deshalb spannend, weil sie mit einer Art Spurensuche in Bezug auf die schwäbische Mentalität verbunden war: Sparsamkeit, Fleiß und hartnäckiges Tüfteln. Ein Land ohne Bodenschätze war auf Letzteres angewiesen. Gute Bildung, die Einrichtung von Klosterschulen, half. Auch König Wilhelm I. hat für sie eine positive Rolle inmitten der schlimmsten Hungersnot in Württemberg gespielt und mit seiner Frau Katharina viel getan, um das Leiden abzufedern und zu überwinden. „Er war volksnah und liberal“, fügt sie an.

Der Roman „Der dunkle Himmel“ von Astrid Fritz umfasst 576 Seiten und ist beim Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, Hamburg, erschienen, kostet zwölf Euro und hat die ISBN 978-3-499-00592-3. Weitere Infos zur Autorin unter www.astrid-fritz.de.