Extremwetter durch Klimawandel

Warum das Wetter komplett verrückt spielt

Südeuropa glüht unter extremer Hitze. Von Dürre und heißen Winden angetriebene Feuer fressen sich durch Griechenlands Wälder. Und dann gibt es da noch die Eisbäche, die mitten im Hochsommer durch eine norditalienische Stadt rauschen. Szenen aus einer Welt, in der das Weltklima aus den Fugen gerät.

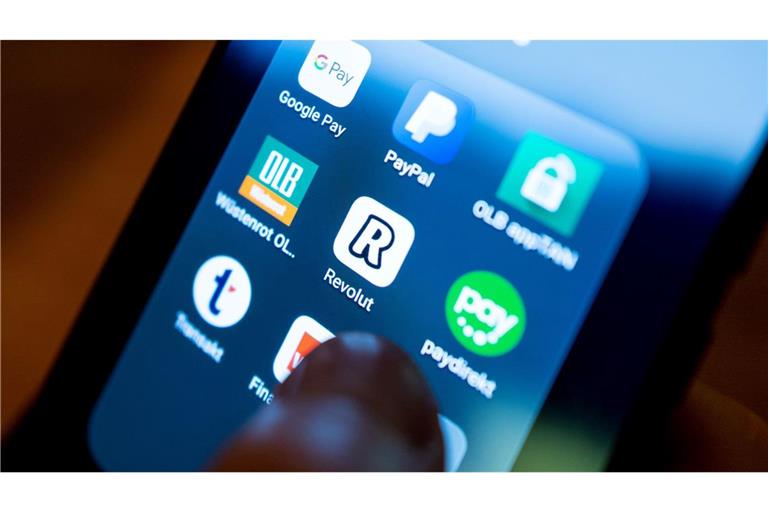

© Imago/ZUMA Wire/NOAA

Das globale Wetter gerät aus den Fugen: Die Satellitenaufnahme zeigt, wie sich am 4. Januar 2023 ein gewaltiger Wirbelstum der kalifornischen Küste nähert.

Von Markus Brauer/AFP/dpa

Dieser Sommer wird vielleicht einmal in die Geschichte eingehen als Zeitwende, in der selbst hartleibigen Leugnern des Klimawandels klar wurde, dass etwas nicht stimmt. Mit unserem Wetter, unserem Klima – und unserem Umgang mit der Natur.

Sturzfluten und Starkregen, Überschwemmungen und Erdrutsche, Eisbäche und Hitzerekorde: Das Wetter rund um den Globus gerät aus den Fugen und spielt komplett verrückt. Oder um es mit Blick auf die eher düstere Zukunft der Menschheit mit dem großen englischen Dichter William Shakespeare zu formulieren: „To be, or not to be, that is the question!“ – „Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage!“

Wir zeigen Ihnen, wie sich der Klimawandel schon heute massiv auf unser Leben auswirkt und warum Wetterextreme gerade während der heißesten Monate des Jahres verstärkt auftreten:

Auf unserer Karte sehen Sie, wo die hier genannten Wetterextreme auftreten:

Was sind die Folgen von Extremwetter?

Vier von fünf Naturkatastrophen weltweit sind nach der Studie „World Disasters Report 2022“ des IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies) in den vergangenen zehn Jahren auf Wetteranomalien Wetter und die Folgen der Klimakrise zurückgegangen. Dazu gehören Unwetter, Überschwemmungen, Extremdürren und Hitzeglocken.

Zusammen haben diese Katastrophen demnach 2021 mehr als 400 000 Menschenleben gefordert. Laut der Föderation der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften ist die Zahl der klima- und wetterbedingten Katastrophen seit den 1990er Jahren in jedem Jahrzehnt um fast 35 Prozent gestiegen.

Insgesamt wurden durch solche Katastrophen 1,7 Milliarden Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Sie verloren Angehörige, wurden verletzt oder verloren Wohnbauten, Vieh, Felder und Lebensgrundlagen.

Was sind Wetteranomalien?

Unter einer Anomalie versteht man in der Meteorologie die Abweichung einer meteorologischen Größe wie der Jahresmitteltemperatur oder der Niederschlagsmenge von ihrem Mittelwert. Meist handelt es sich dabei um einen zeitlichen Mittelwert.

Doch auch bei Abweichungen von räumlichen Mittelwerten sprechen Meteorologen von einer Anomalie. Eine Anomalie kann unvermittelt auftreten und über mehrere Jahre anhalten.

Bei Wetteranomalien denken viele gleich an El Niño – und sein Gegenpart La Niña. Diese meteorologischen Unregelmäßigkeiten treten in der Regel in Abständen von durchschnittlich vier Jahren auf. Ausgelöst wird El Niño von wärmeren Wassertemperaturen im tropischen Pazifik. In der Folge verschieben sich aufgrund von veränderten Luft- und Meeresströmungen weltweit.

Vor allem an der Westküste von Südamerika, Südasien und Australien verursacht die Anomalie Extremwetter wie Hitze, Frost, Wirbelstürme und Starkregen verursacht. Die Folgen können Dürren, Riesenwellen, Überschwemmungen und Erdrutsche sein.

Eisbäche

A Milano un #Tornado in Brianza Nella mia città fiumi di ghiaccio per le strade. Dopotutto Gigi d'Alessio cantava "le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà", quindi non serve preoccuparsi del #CambiamentoClimatico è tutto normale.... pic.twitter.com/80b9fZ6j9F — emmy (@_addictedtolou_) July 21, 2023

Eine schier unglaubliche Wetteranomalie und das kurioseste Ereignis des Extremwetters, das den Norden Italiens erst am vergangenen Wochenende heimgesucht hat, sind die Wassermassen und Eisschollen, die nach extremen Hitzetagen von bis 40 Grad durch die Gassen der norditalienischen Kleinstadt Seregno bei Mailand in der Lombardei rauschten.

Starkregen

„Höhere Temperaturen führen zu verstärkter Dürre, weil aufgrund der stärkeren Verdunstung die Böden und Vegetation schneller austrocknen, wenn es nicht viel regnet“, sagt der Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Doch nicht nur Dürre ist eine Folge der Hitze.

„Höhere Temperaturen führen auch zu mehr Extremniederschlägen, weil warme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen und dann abregnen kann.“ Die Folge: Überschwemmungen wie zuletzt in Kroatien, Serbien und Bosnien-Herzegowina.

Laut einer Studie im Fachjournal „Climate and Atmospheric Science“ ist die Zahl der Niederschlagsrekorde stark gestiegen. Im Durchschnitt könne einer von vier rekordhohen Tagesniederschlägen auf den Klimawandel zurückgeführt werden.

Stürme

Schwere Unwetter hatten am Samstag (22. Juli) Nord- und Mittelitalien heimgesucht und zum Teil erhebliche Schäden angerichtet. Betroffen waren unter anderem die Gegend um Bologna und die Adriaküste. Der Wetterdienst der Region Emilia-Romagna, deren Hauptstadt Bologna ist, meldete heftige Gewitter auch aus den Provinzen Reggio Emilia, Ferrara und Ravenna.

Fotos zeigten umgeknickte Strommasten, eingestürzte Häuser, auf dem Boden verstreute Dachziegel und verunglückte Autos. Auf einem Video waren Badegäste zu sehen, die in Lido di Classe bei Ravenna in Massen vom Strand flohen. Das genaue Ausmaß der Schäden war noch nicht klar.

Wenn die Gewitterzellen besonders aufgeladen und groß sind, kann es zu verheerenden Stürmen, Orkanen und Tornados kommen.

Hagel

In der norditalienischen Provinz Provinz Ferrara waren ebenfalls am Wochenende heftige Hagelschauer niedergegangen. Aus einigen Orten gab es Berichte über tennisballgroße Hagelkörner. Laut Wetterdienst wurden Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 129 Stundenkilometern registriert.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach ist Hagel ist ein „häufiger Begleiter sommerlicher Starkgewitter“. Je größer die Hagelkörner sind, desto größer ist auch der angerichtete Sachschäden sowie die Schäden in der Landwirtschaft.

Sturmfluten

Südlich der an die Emilia-Romagna angrenzenden Adria-Region Marken mit der Hauptstadt Ancona wurden Urlauber an einem Strandabschnitt nördlich von Ancona von einer ebenso plötzlichen wie heftigen Sturmflut überrascht.

Während die Strände noch voller Badegäste waren, verfinstere sich binnen Minuten der Himmel, heftige Windböen rissen Dutzende Sonnenschirme weg. Die Wellen überspülten große Strandabschnitte.

Blitze

Blitze – also elektrostatische Funkenentladungen zwischen Wolken der Erdewährend eines Gewitters – gehören zu den faszinierendsten Naturschauspielen, aber auch auch zu den gefährlichsten. Insgesamt ermittelte der „Blitz-Informationsdienst“ von Siemens im Jahr 2021 in Deutschland rund 491 000 Blitzeinschläge – 23 Prozent mehr als 2020.

Die blitzreichsten in Deutschland sind übrigens Starnberg, gefolgt von Augsburg (beide in Bayern) und dem Bodenseekreis (Baden-Württemberg).

Hitzekuppel

Seit Wochen schon leidet der Süden der USA unter einer schweren Hitzewelle. Über der Region hat sich eine Hitzekuppel gebildet, die die schwitzen lässt. Als Hitzekuppel (auf Englisch „Heat dome“) oder Hitzeglocke wird ein Hochdruckgebiet bezeichnet, das heiße Luft wie ein Deckel in einer Region gefangenhält.

Der Hochdruck verhindert eine Bildung von Wolken, wodurch Sonnenstrahlen ungehindert den Erdboden aufwärmen können. Der Druck lässt zugleich Luftmassen absinken, was die Luft aufwärmt und die Hitze weiter verstärkt. Für die Menschen in den betroffenen Gebieten kann sich das anfühlen wie in einem Ofen. Eine Hitzekuppel kann eine Region Tage oder sogar Wochen im Griff haben.

©

Luftverschmutzung: Rauch und Wasserdampf steigen aus den Schornsteinen und Kühltürmen im Kohlekraftwerk Laziska bei Kattowitz in Polen. Monika Skolimowska/dpa

© Marwan Naamani/dpa

Umweltverschmutzung: Viele Ökosysteme an Land, an Küsten, im Süßwasser und im Meer befinden sich derzeit „nahe oder jenseits“ der Grenze ihrer Fähigkeit, sich an Umweltveränderungen wie die Erderwärmung anzupassen, schreiben die Autoren des IPCC-Klimaberichts (Bild: Plastikmüll am Mittelmeer nördlich von Beirut).

© Arne Dedert/dpa

Wälder: Zunehmende extreme Umweltereignisse in Kombination mit langfristigen Klimaentwicklungen bringen Ökosysteme an sogenannte Kipp-Punkte. Bei Überschreiten dieser Kipp-Punkte sind dem IPPC zufolge „abrupte und womöglich irreversible Veränderungen“ zu befürchten (Bild: Abgestorbene Fichten ragen in einem Waldstück bei Balkhausen im Odenwald in die Höhe).

© Felipe Dana/AP/dpa

Arktis: Die Fläche des Arktischen Ozeans, die auch im Sommer mit Eis bedeckt ist, ist seit Ende der 1970er Jahre um ein Viertel geschrumpft.

© Christian Sommer/FAU/dpa

Gletscher: Durch das Auftauen der seit Jahrtausenden gefrorenen Böden könnten riesige Mengen darin gespeicherten Kohlendioxids freigesetzt werden, was wiederum die Erderwärmung weiter beschleunigen würde. Alle Erderwärmungsszenarien legen den bevorstehenden Verlust der Permafrostböden nahe (Bild: Aletschgletscher in der Schweiz).

© Julian Stratenschulte/dpa

Böden: Bei einer Erderwärmung um zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter rechnen die IPCC-Wissenschaftler mit einem Verlust von 15 Prozent der Permafrostböden bis zum Jahr 2100. Dabei würden demnach zwischen 36 und 67 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt (Bild: Ein Landwirt erntet Kartoffeln auf einem staubtrockenen Feld in der Region Hannover).

© LivAndrew Walmsley/Liverpool John Moores University via PA Media/dpa

Artensterben: Das Tempo beim Aussterben von Arten hat sich massiv beschleunigt. Schätzungen zufolge ist es tausend Mal höher als vor dem Antropzän, dem erdgeschichtlichen Zeitalter des Menschen (Bild: Tapanuli-Orang-Utan hängt in einem Baum).

© Dita Alangkara/AP/dpa

Meere: Bei einer Erderwärmung von zwei bis drei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter werden laut IPCC bis zu 54 Prozent der weltweiten Arten an Land und im Wasser im Laufe dieses Jahrhunderts vom Aussterben bedroht sein (Bild: Fische schwimmen an einem Korallenriff vor der Komodo-Insel in Indonesien).

© Ulf Mauder/dpa

Artensterben: Schon bei einer Zwei-Grad-Erderwärmung sind die Tierarten der Polarregionen wie Eisbären, Robben und Pinguine bedroht, dasselbe gilt für die Bewohner artenreicher Ökosysteme wie Korallenriffe und Mangrovenwälder (Bild: Ein Eisbär steht im Nordpolarmeer auf einer Eisscholle).

© APablo Ovalle Isasmendi/Agencia Uno/dpa

Dürre: Die Zunahme von Temperaturen, Trockenheit und Dürren hat die Länge der Waldbrand-Phasen erhöht und die Feuer-gefährdete Fläche verdoppelt (Bild: ausgetrockneter Peñuelas See im chilenischen Valparaiso).

© Diego Baravelli/dpa

Amazonas: Es wird damit gerechnet, dass sich die Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende Dürren in natürlichen Gebieten Brasiliens bei einer Erderwärmung um zwei Grad vervierfacht. Bei hohen Treibhausgasemissionen könnten Dürren und Waldbrände die Hälfte des Amazonas-Regenwaldes in Grasland verwandeln. (Bild: Amazonas bei Sao Gabriel da Cachoeira in Brasilien).

© Ringo H.W. Chiu/FR170512 AP/dpa

Kipp-Punkte: Dies wäre ein Kipp-Punkt, an dem große Mengen Kohlendioxid zusätzlich freigesetzt würden und der globale Treibhausgasausstoß damit substanziell erhöht würde (Bild: Buschfeuer in Kalifornien).

© Uncredited/RU-RTR Russian Television/AP/dpa

Waldbrände: In der arktischen Tundra und in den Wäldern im Norden waren Waldbrände früher ungewöhnlich. Von 1996 bis 2015 hat sich die durch Brände zerstörte Fläche in Sibirien aber verneunfacht (Bild: Waldbrand in der russischen Republik Sacha).

© ZK.C. Alfred/ZUMA Wire/dpa

Meerestemperatur: Hitzewellen in den Meeren, die Schäden an Korallenriffen, Seetang-Wäldern und Seegras-Wiesen anrichten oder sie zerstören können, haben zwischen 1925 und 2016 um 34 Prozent zugenommen. Ihre durchschnittliche Dauer nahm im gleichen Zeitraum um 17 Prozent zu (Bild: Windansea Beach in der Gemeinde La Jolla in San Diego/USA).

© Uncredited/Kyodo News via AP/dpa

Korallenriffe: Selbst wenn das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens erreicht wird, rechnen die Experten mit dem Absterben von 70 bis 90 Prozent der Korallenriffe, die Lebensraum für viele Arten sind (Bild: Great Barrier Riff in Australien).