Deutscher Bundestag

Erneute Wahlrechtsreform – es gibt nur zwei Alternativen

Wenn die Unionsparteien das Wahlrecht wieder ändern wollen, müssen sie sich mit größeren Wahlkreisen oder einem weiter wachsenden Parlament abfinden.

© dpa / /Michael Kappeler

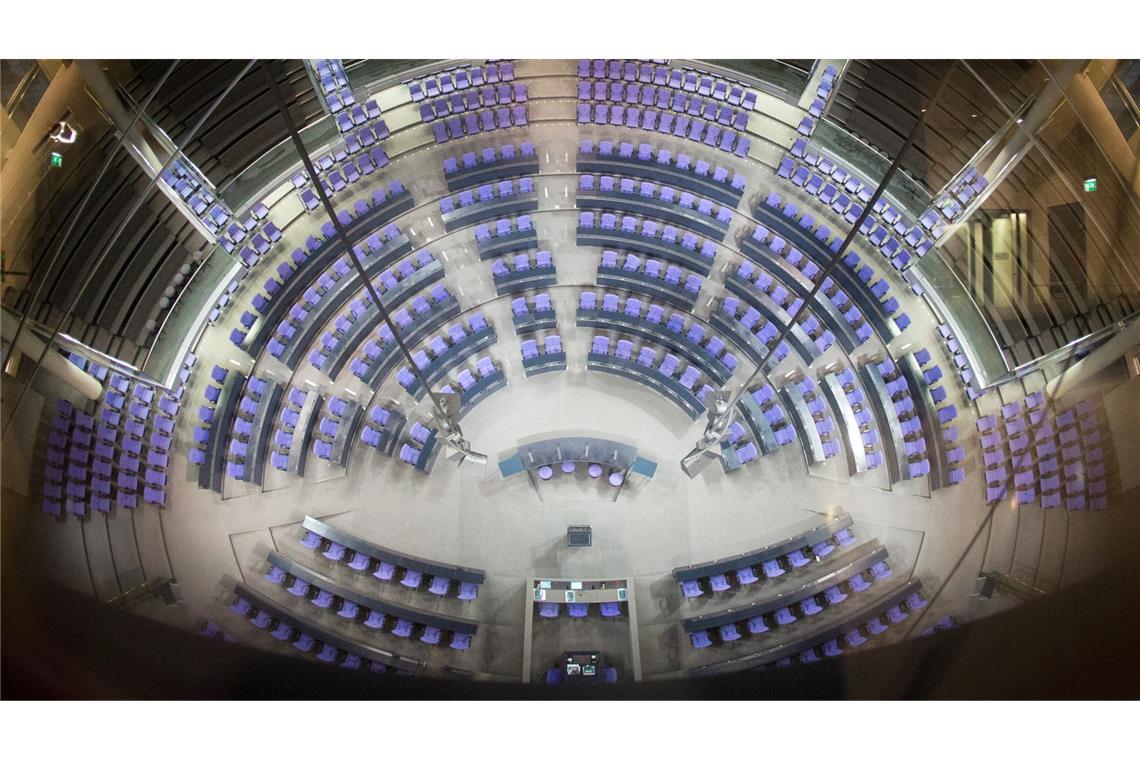

Das neue Wahlrecht führt zu einem auf 630 Sitze verkleinerten Bundestag.

Von Norbert Wallet

Union und SPD werden viele komplizierte Themen miteinander zu verhandeln haben, bevor ein Regierungsbündnis geschmiedet sein wird. Die politische Klugheit empfiehlt in einer solchen Situation, bloß keine weiteren Konfliktfelder über die ohnehin bekannten hinaus zu eröffnen. Friedrich Merz, der Kanzler einer großen Koalition werden möchte, hat nun genau das getan.

Er hat angekündigt, mit den Sozialdemokraten über eine Wahlrechtsreform sprechen zu wollen. Dabei ist die Bundestagswahl doch gerade erst nach einem von der Ampel – gegen den Widerstand der Union – reformierten Wahlrecht durchgeführt worden. Nach Meinung der Christdemokraten hat es sich nicht bewährt.

Die Union ist von den Folgen des neuen Wahlrechts besonders betroffen

Die Sicht der Union ist verständlich, denn sie ist von den Folgen der Reform besonders betroffen. Sie hat dazu geführt, dass erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik direkt gewählte Wahlkreiskandidaten nicht in den neuen Bundestag einziehen werden. Das betrifft insgesamt 23 Wahlkreis-Gewinner. 15 kommen von der CDU, 3 von der CSU, 4 von der AfD und einer von der SPD.

Wie kann das sein? Ausgangspunkt der Reform war der dringende Wunsch, den Deutschen Bundestag zu verkleinern. Nach der Bundestagswahl 2021 kamen 736 Abgeordnete ins Parlament, das damit größer war als das Europäische Parlament und das zweitgrößte der Welt nach China. Die stetige Aufblähung des Hohen Hauses war das Resultat einer im alten Wahlrecht angelegten Mechanik. Gewann eine Partei mehr Direktmandate als ihr nach dem Zweitstimmen-Ergebnis eigentlich zustanden, konnten die überzähligen Mandatsgewinner ins Parlament einziehen. Damit stimmte aber das Kräfteverhältnis zu den anderen Parteien gemäß des Zweitstimmenergebnisses nicht mehr. Um dieses wieder herzustellen, erhielt die Konkurrenz Ausgleichsmandate.

Dieses Spiel von Überhang- und Ausgleichsmandaten hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr verstärkt. Das liegt daran, dass die Volksparteien an Bindewirkungen verlieren. Sie sind zwar noch stark genug, regelmäßig viele Wahlkreise zu gewinnen, aber ihr Zweitstimmen-Ergebnisse werden immer dünner – und damit entstehen immer mehr Überhangmandate.

Das von der Ampel eingeführte Wahlrecht macht mit diesem Mechanismus Schluss. Es begrenzt die Zahl der Sitze im Bundestag strikt auf 630. Sie werden nach dem Zweitstimmen-Ergebnis verteilt. Hat eine Partei mehr Direktkandidaten als ihr zusteht, kommen nicht mehr alle zum Zuge. Die mit dem vergleichsweise schlechtesten Wahlergebnissen werden dann gestrichen.

Verfassungsgericht bestätigte die Ampel-Reform

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Reform im Kern grundgesetzkonform ist. Wenn die Union nun wieder Änderungen verlangt, müsste sie Alternativen aufzeigen. Damit würde eine alte Debatte neu beginnen. Die Alternativen sind nämlich sehr eng begrenzt. Im Kern gibt es genau zwei: Man kann zurück zum alten Wahlrecht. Das beseitigt die Ungerechtigkeiten, bremst aber nicht die Wachstumsdynamik, denn tendenziell wird es auch weiterhin immer mehr Überhangmandate geben, die ausgeglichen werden müssten.

Die andere Variante: Die Wahlkreise werden vergrößert. Dann gibt es automatisch weniger Direktkandidaten. Das fand die Union bislang auch nicht besonders attraktiv, denn große Wahlkreise sind schwerer zu betreuen und innerparteilich sind heftige Verteilungskämpfe zu erwarten. Mag sein, dass die Union nun dennoch auf diesen Weg einschwenken wird.