EU-Gipfel in Brüssel

Europas erschütternde Langsamkeit

Die Welt verändert sich im Eiltempo, doch die EU lässt sich in ihrer Trägheit nicht beirren. Das könnte sich bald rächen, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.

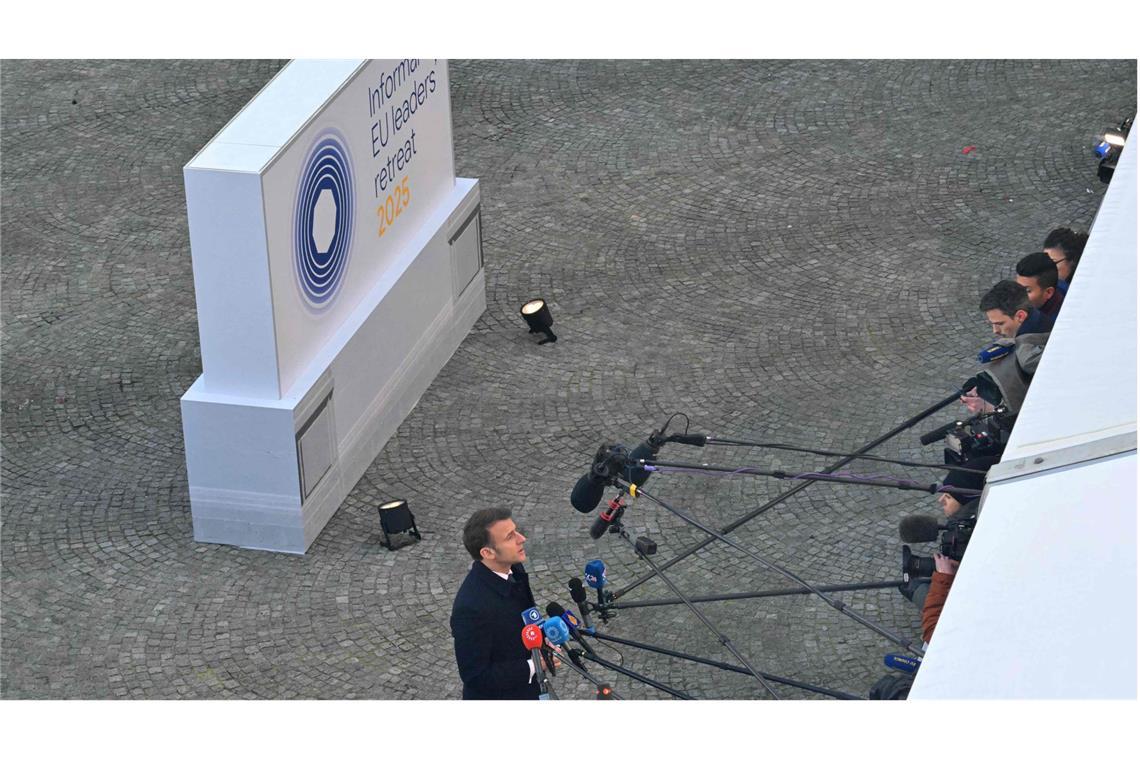

© AFP/Nicolas Tucat

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron informiert beim EU-Gipfel in Brüssel über seine Ideen in Sachen Verteidigungsfähigkeit Europas.

Von Knut Krohn

Die Menschheit steht an der Schwelle zu einer neuen Welt. Russland, China und nun auch die USA arbeiten in geradezu rasender Manier an der Zerstörung der alten regelbasierten, internationalen Ordnung. Moskau führt einen blutigen Krieg gegen das westliche Wertesystem, Peking kämpft mit unlauteren Mitteln um die wirtschaftliche Vorherrschaft und in Washington implodiert die Demokratie, die dem Westen über Jahrzehnte ein Garant für Stabilität und Frieden war. Damit nicht genug: was die atemberaubende Revolution in Sachen Künstlicher Intelligenz in Fragen der Sicherheit bringt, können sich selbst Fachleute im Moment nicht einmal in den kühnsten Träumen vorstellen.

In Europa ticken die Uhren langsamer

In Europa scheinen die Uhren aber langsamer zu gehen. Dort nehmen sich die Staats- und Regierungschefs gerade einmal einen Tag Zeit, um über diesen entfesselten Lauf der Dinge nachzudenken. Damit nicht genug: denn Entscheidungen wird es nicht geben. Die Beratungen im Palais d’Egmont im Stadtzentrum von Brüssel sollen allenfalls ein erstes Stimmungsbild ermöglichen. Weitreichende Beschlüsse werden frühestens beim EU-Sommergipfel Ende Juni erwartet.

Diese Langsamkeit ist erschütternd, kann aber – wie alles in der EU – wortreich erklärt werden. Die Union wurde nach dem Albtraum des Zweiten Weltkrieges nicht mit dem Anspruch gegründet, wie eine Großmacht zu agieren. Oberstes Ziel war es, die Staaten in Europa einzuhegen und vor allem durch wirtschaftlichen Handel aneinanderzubinden. Das ist bis jetzt gut geglückt, ist aber kein Modell für die Zukunft.

Denn selbst jene Bereiche, die gemeinschaftlich organisiert werden sollen, wie etwa die Verteidigung, sind geprägt von staatlichen Eifersüchteleien. Dadurch werden tiefgreifende Entscheiden oft unmöglich. Konkret heißt das beim Militär: es gibt zu viele Waffensysteme, zu wenig Standardisierung, zu wenig Kompatibilität. In Europa sind zwölf verschiedene Typen von Kampfpanzern im Einsatz, in den USA nur ein einziges Modell.

Diese lange ignorierte Fehlentwicklung wurde nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine mit aller Brutalität deutlich. Nach dem ersten Schock und den folgenden gemeinsamen Anstrengungen verfiel die EU schnell in den alten Trott. Deshalb streiten sich die Staats- und Regierungschefs bei ihrem aktuellen Treffen in Brüssel auch drei Jahre nach Beginn des Krieges noch immer über die schleppenden Waffenlieferungen der EU an Kiew.

Es geht um mehr als die Ukraine-Hilfe

Doch angesichts der Bedrohung durch Russland geht es längst um mehr als um Hilfe für die Ukraine. Im Zentrum auch des Gipfels steht die Förderung der Verteidigungsbereitschaft ganz Europas. Wie immer in der EU ist das vor allem ein Streit ums Geld. Auch hier rächt sich die Zersplitterung der Rüstungsindustrie. Die Unternehmen in den einzelnen EU-Staaten sind zu klein, weshalb sie zu teuer produzieren. Das führt dazu, dass die EU-Länder mit rund 300 Milliarden Euro zusammengenommen die zweithöchsten Rüstungsausgaben weltweit haben. Militärisch aber ist Europa ein Zwerg und könnte sich im Falle eines Angriffes nicht einmal selbst verteidigen.

Dabei befürwortet die große Mehrzahl der EU-Bürger eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Der logische Schritt auf diesem Weg wäre eine EU-Armee. Das wäre strategisch und wirtschaftlich sinnvoll und wurde bereits vor Jahren vom früheren EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker gefordert. Das EU-typische Gegenargument ist die ungeklärte Finanzierung einer solchen Armee. Doch drückt man sich damit um die Beantwortung von anderen, sehr fundamentalen Fragen. Wer hat das Oberkommando? Wer schickt die Soldaten in bewaffnete Auseinandersetzungen? Hätte etwa der Deutsche Bundestag ein Veto für die Einsätze seine eigenen Bürger? Möglich ist, dass sich die EU angesichts der grundlegenden Veränderungen in der Welt sehr bald diesen Fragen stellen muss.