Tote als Nahrung

In der Steinzeit kam auch Menschenfleisch auf den Tisch

Kannibalen schon in der Steinzeit: Spuren an menschlichen Überresten aus der Maszycka-Höhle in Südpolen deuten auf eine systematische Zerlegung der Verstorbenen und Kannibalismus hin, wie Forscher herausgefunden haben.

© Imago/UIG

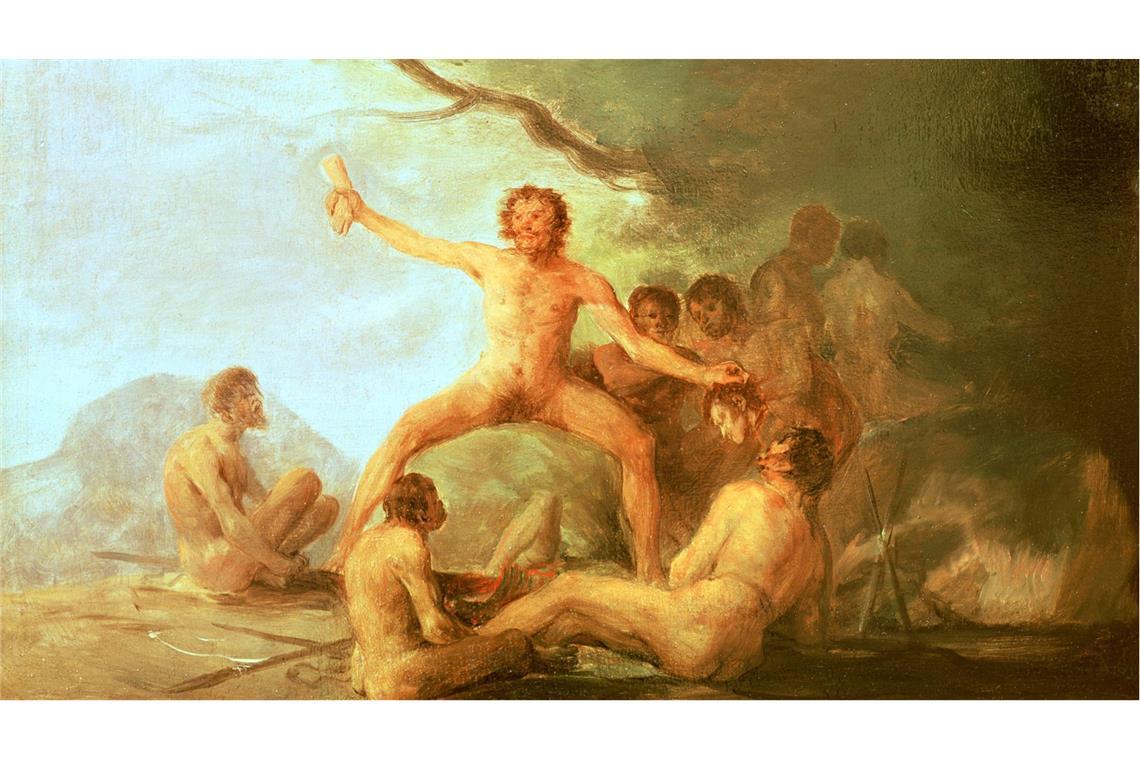

Die Kannibalen. Gemälde von Francisco Goya um 1800.

Von Markus Brauer

Ein Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Göttingen hat neue Erkenntnisse zum Bestattungsritual späteiszeitlicher Gesellschaften in Mitteleuropa gewonnen.

Manipulationsspuren an menschlichen Überresten aus der Maszycka-Höhle in Südpolen deuten auf eine systematische Zerlegung der Verstorbenen und Kannibalismus hin. Die Ergebnisse der Forschung sind in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ erschienen.

Canibalismo en cueva Maszycka, Polonia ~18 ka: posibles enfrentamientos intergrupales, competencia por recursos New insights of cultural cannibalism amongst Magdalenian groups at Maszycka Cave, Poland https://t.co/S69j5w2aen@Cesc_Marginedas@PalmiraSaladie@WhiteRabbit36 et al — Roberto Sáez (@robertosaezm) February 6, 2025

63 Knochen von zehn Individuen

Die Maszycka-Höhle in Polen ist eine bedeutende Fundstätte aus der späten Altsteinzeit. Bereits vor über 100 Jahren entdeckten Forscher dort zwischen Steingeräten, Knochenspitzen und Jagdbeuteresten eiszeitlicher Tiere auch Menschenknochen. Diese Funde wurden mit dem sogenannten Magdalénien in Frankreich in Verbindung gebracht: Eine späteiszeitliche Gesellschaft, die vor etwa 20.000 bis 14.500 Jahren existierte.

Grabungen der 1960er Jahre lieferten weitere menschliche Überreste, sodass insgesamt 63 Knochen von zehn Individuen aus der Zeit vor 18.000 Jahren für die Untersuchung zur Verfügung standen. Es handelt sich um eine der bedeutendsten Sammlungen menschlicher Überreste aus der späten Eiszeit.

Zerlegung der Toten

Das Team identifizierte mit modernen Methoden in 36 Fällen Spuren, die auf eine Zerlegung der Individuen unmittelbar nach ihrem Tod hindeuten. Schnittspuren an Schädelfragmenten zeugen vor einer Abtrennung von Muskelansätzen und der Kopfhaut, während lange Knochen zerschlagen wurden, um an das Knochenmark zu gelangen.

Francesc Marginedas vom Catalan Institute of Human Paleoecology and Social Evolution erklärt: „Die Position und Häufigkeit der Schnittspuren sowie die gezielte Zerschlagung von Knochen lassen keinen Zweifel, dass hier nahrhafte Bestandteile der Toten gewonnen werden sollten.“

Kunstwerke und Kannibalismus

Aber wie kam es zu dem Kannibalismus? Das Magdalénien ist bekannt für seine eindrucksvollen Kunstwerke – wie zum Beispiel die berühmten Höhlenmalereien von Lascaux. „Die vielfältigen künstlerischen Zeugnisse weisen auf günstige Lebensbedingungen in dieser Zeit hin. Daher erscheint es unwahrscheinlich, dass der Kannibalismus aus Not praktiziert wurde“, erklärt Thomas Terberger vom Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität Göttingen.

Marginedas ergänzt: „Es ist möglich, dass es sich um Gewaltkannibalismus handelt. Nach dem Kältemaximum der letzten Eiszeit kam es zu einem Bevölkerungswachstum, und das kann zu Konflikten um Ressourcen und Territorien geführt haben. Und Kannibalismus ist vereinzelt bereits im Zusammenhang mit Gewaltkonflikten bezeugt. Außerdem sind in der Maszycka-Höhle menschliche Überreste mit Siedlungsabfall vermischt, was auf keinen respektvollen Umgang mit den Toten hindeutet.“

Die Ergebnisse helfen, die kulturelle Entwicklung und die gruppendynamischen Prozesse in der späteiszeitlichen Gesellschaft besser zu verstehen.