Neu im Kino: „Warfare“

Schonungslos und brutal – warum nur?

Mit „Warfare“ erzählen Alex Garland und Ray Mendoza die Geschichte einer Handvoll US-Soldaten 2006 während des Irakkriegs.

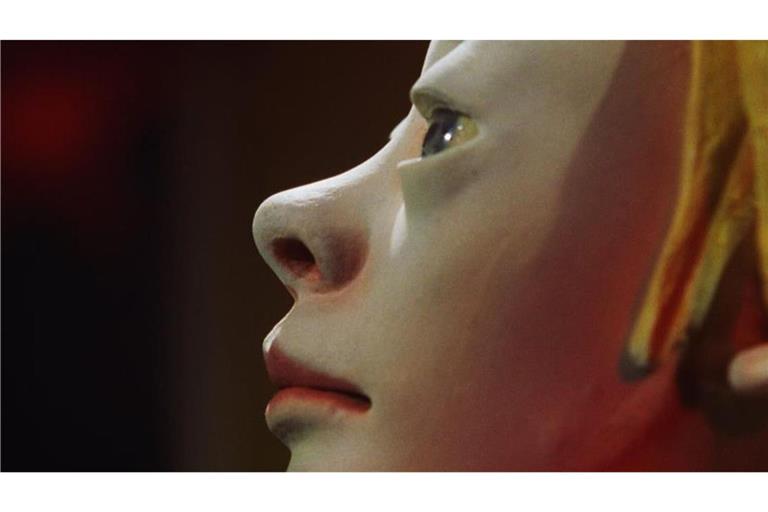

© LEONINE

Szene aus „Warfare“

Von Martin Schwickert

In seinem letzten Film „Civil War“ (2024) reiste der britische Regisseur Alex Garland in eine nicht allzu ferne Zukunft, in der die USA von einem erbarmungslosen Bürgerkrieg heimgesucht wurde.

An der Seite einer Kriegsfotografin arbeitete sich der Film Stück für Stück in das Zentrum des Kampfgeschehens vor und setzte eine finale Schlacht um das Weiße Haus in Szene, in der die zerstörerische Kraft des Krieges auf geradezu haptische Weise im Kinosaal erfahrbar wurde.

Nun geht Garland mit seinem neuen Werk „Warfare“ zurück in die Zeit des zweiten Irakkrieges und schraubt sein Authentizitätsansprüche weiter nach oben. Als reale Vorlage dient hierbei eine missglückte amerikanischen Militäroperation in der irakischen Stadt Ramadi am 19. November 2006, an der Co-Regisseur und Co-Autor Ray Mendoza, der zuvor für „Civil War“ auch als Militärberater fungierte, als Soldat selbst beteiligt war. Mit größtmöglicher Genauigkeit wird das Vorgehen einer Einheit der Navy SEALs rekonstruiert, die in den frühen Morgenstunden ein Haus besetzen, um von dort aus demnächst anrückende Marines vor potenziellen Angriffen zu schützen.

Fast lautlos dringen die Soldaten in das Gebäude und treiben dessen Bewohnerinnen und Bewohner in einem Hinterzimmer zusammen. Durch ein Loch in der Hauswand beobachtet der Scharfschütze das Treiben auf dem gegenüberliegenden Markt. Schon bald verdichten sich die Anzeichen, dass sie von den Gegnern entdeckt wurden und diese einen Angriff auf den Stützpunkt planen.

Innerhalb weniger Minuten leeren sich die Straßen nach einer Lautsprecherdurchsage aus der nahe gelegenen Moschee. Bald darauf fliegt die erst Handgranate durch das Guckloch des Spähers und das Feuer wird eröffnet. Der Scharfschütze wird verletzt und bei dem Versuch ihn zu evakuieren, detoniert eine Bombe unter dem Bergungspanzer. Im Kugelhagel gelingt es den Soldaten zwei weitere Schwerverletzte zurück ins Haus zu bringen, die stark blutend um ihr Leben ringen. Der Kommandeur hat durch die Explosion sein Gehör und die Orientierung verloren.

Nur mithilfe einer zweiten Einheit, die sich Straße für Straße zu dem Haus durchkämpft, kann ein weiterer Rettungsversuch unternommen werden. „Warefare“ ist ein hyperrealistischer Kriegsfilm, der das Geschehen auf direkter Augenhöhe zu den US-Soldaten zeigt und eine äußerst authentische Arbeitsplatzbeschreibung dieses Berufes mitten im Kriegsgeschehen liefert.

Garland und Mendoza verzichten vollständig auf patriotische Heldenmeierei und sentimentale Effekte. Über das Privatleben der Soldaten erfährt man nichts. Keine Fotos von liebenden Ehefrauen und reizenden Kindern. Keine Erinnerungen an die Heimat, die sie für den Einsatz in der Fremde verlassen haben.

Man sieht militärische Profis bei der Arbeit, die schließlich nur noch um ihr nacktes Überleben kämpfen, als das Chaos über sie hereinbricht. „Warfare“ macht die Angst, die Orientierungslosigkeit, die Schmerzen, das Blut, die abgetrennten Gliedmaßen und die traumatisierende Gewalt des Krieges eindrücklich sicht- und vor allem auch hörbar.

Gerade die Tonspur verleiht dem Film die notwendige Eindringlichkeit. „Warum? Warum? Warum?“, schreit ein von extremen Schmerzen gepeinigter Soldat und diese Schreie brennen sich fest im Gedächtnis ein. Aber die Frage nach diesem „Warum?“ muss sich natürlich auch der Film gefallen lassen.

Welchen Sinn hat diese Eins-zu-Eins-Darstellung des Krieges, die sich erfolgreich allen Beschönigungen und moralischen Rechtfertigungen von Kriegsfilmen im Hollywood-Format entzieht. In Zeiten, in denen Regierungen tagtäglich Soldaten in den Krieg schicken, um ihre politische Agenda durchzusetzen, und selbst in Deutschland die Bundeswehr kriegstüchtig gemacht werden soll, hat dieses realistische Schlachtengemälde aus der Soldatenperspektive sicherlich seine Berechtigung.

Das Berufssoldatentum wird hier in all seiner Professionalität ohne Heroisierung vorgeführt und gleichzeitig in seine Grenzen verwiesen. Denn wenn es hart auf hart kommt, kann all der militärisch-technologische Fortschritt nicht verhindern, dass die Verletzlichkeit des menschlichen Körpers über Leben und Tod entscheidet.

Das führt der Film eindringlich vor Augen und ist damit ein legitimer Beitrag zu Diskussionen über Kriegsdienst und Wehrpflicht, die in gut beheizten Plenarsälen oder Kaffeehäusern geführt werden. Was „Warfare“ allerdings komplett fehlt, ist die Kontextualisierung des Kriegsgeschehens, das er zeigt. Der Film thematisiert nicht die politischen Entscheidungen, aufgrund derer amerikanische Soldaten ihr Leben in einem Land riskieren, in dem sie eigentlich nichts zu suchen haben.

Dieser sicherlich absichtsvoll eingeschränkte Blick wird vor allem darin deutlich, dass „Warfare“ die irakische Seite nahezu vollständig ausblendet. Wenn die US-Soldaten am Ende das verwüstete Haus in gepanzerten Fahrzeugen verlassen, kommen die Männer, Frauen und Kinder, die es bewohnen, vorsichtig wieder aus ihren Verstecken. Über ihre Ängste, Verluste und Traumata hat der Film kein Wort verloren.

Stattdessen posieren im Abspann die Soldaten, die am damaligen Einsatz beteiligt waren, lächelnd mit den Schauspielern, die sie im Film verkörpert haben – ein vollkommen deplatziertes Ersatz-Happy-End, das die beklemmenden Nachhall des Films unterminiert.

Warfare. Regie: Alex Garland, Ray Mendoza, mit D’Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis, 95 Minuten, FSK 16