Rätsel der Geschichte

Schrecken der Antike: Woher stammen die Hunnen?

Vor rund 1600 Jahren versetzten die Hunnen Europa in Angst und Schrecken. Doch woher kamen diese Reiterkrieger? DNA-Analysen liefern nun die Antwort. Demnach waren die Hunnen keineswegs alle Asiaten, sondern größtenteils gemischter und teilweise europäischer Abstammung.

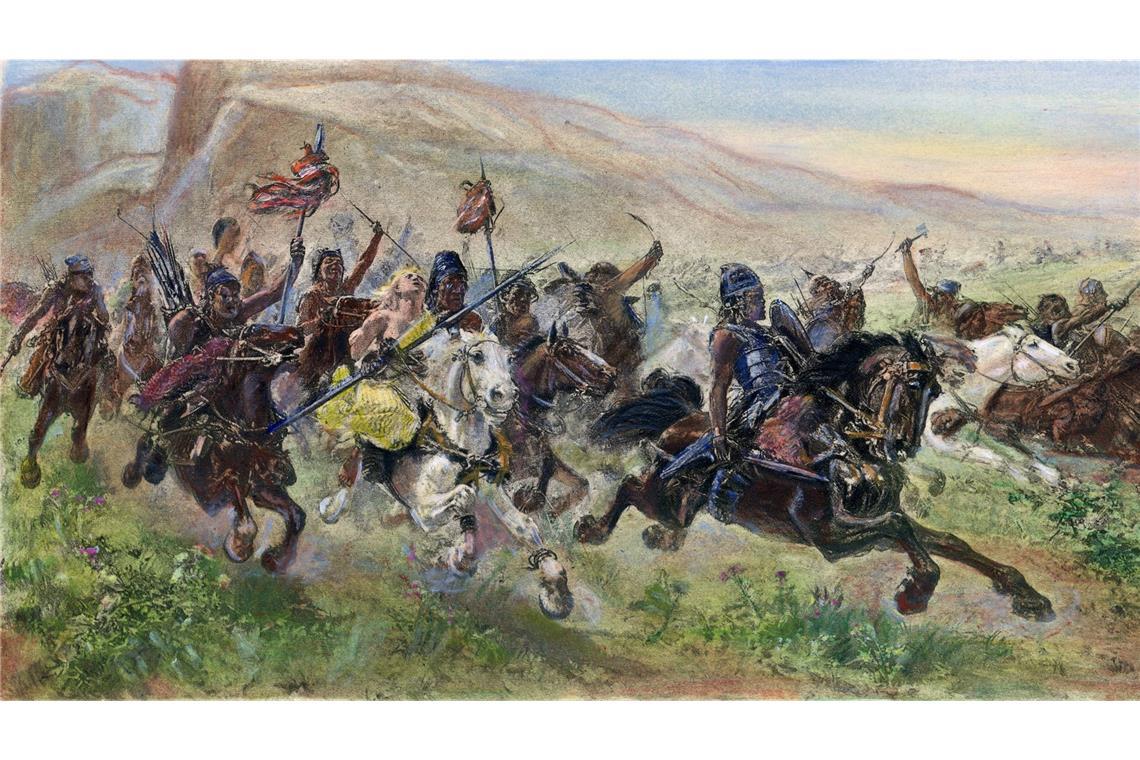

© Imago//Heritage Images

„Attila, König der Hunnen“, Gemälde von Ulpiano Checa, 1887.

Von Markus Brauer

Er ließ seinen eigenen Bruder umbringen und schickte seine Untertanen auf blutige Raubzüge: Das Image des Hunnenkönigs Attila (gotisch für „Väterchen“), bekannt auch als „Geißel Gottes“, hätte wohl auch ein Heer von modernen PR-Beratern nicht aufpolieren können. Auch wegen ihres bekanntesten Anführers haftet den Hunnen noch immer der Ruf an, ein besonders gewalttätiges und unkultiviertes Volk gewesen zu sein.

In der Geschichte Europas prägten die Hunnen ein vergleichsweise kurzes Kapitel. Nicht einmal 100 Jahre dauerte ihre beste Zeit. Ihr Vordringen löste die spätantike Völkerwanderung aus und veränderte Europa dadurch nachhaltig.

Wer waren die Hunnen?

Die Hunnen waren ein eurasisches Nomadenvolk, das um 370 n. Chr. wie aus dem Nichts in Osteuropa auftauchte und sich brandschatzend, mordend und plündernd nach Westen vorarbeitete. Die Reiternomaden besiegten das Reich des Ostgotenkönigs Ermanarich und das westgotische Heer unter König Athanarich.

Zwischen 395 und 410 n. Chr. drangen die Hunnen bis zur unteren Donau und ins Oder-Weichsel-Gebiet vor. In seiner größten Ausdehnung reichte das Hunnenreich von Mittelasien und dem Kaukasus bis zur Donau und an den Rhein.

Attila, die „Geißel Gottes“

Berühmtester Herrscher der Hunnen war besagter Attila, der als König Etzel im Nibelungenlied besungen wird. Unter ihm starteten die Hunnen Kriegszüge nach Gallien und Italien. Schon vor Attilas Geburt um 406 n. Chr. hatten die Nomaden auf ihren Raubzügen gegen das Oströmische Reich die Donau erreicht.

Ab 434 n. Chr. regierte Attila zusammen mit seinem Bruder Bleda, den er zwei Jahre später ermordete, um die Alleinherrschaft über die Hunnen und die tributpflichtigen Völker zu erlangen. Er errichtete sein Hauptlager im Grenzgebiet zwischen dem Ost- und Weströmischen Reich, in der heutigen ungarischen Tiefebene an der Theiß.

Die Reiterkrieger mit ihren effizienten Bögen und wendigen Pferden stießen innerhalb weniger Jahrzehnte bis nach Mitteleuropa vor und plünderten römische Städte wie Worms, Trier oder Troyes. Allerdings schafften es die Hunnen es nicht, dauerhaft in Europa Fuß zu fassen.

Schlacht auf den Katalaunischen Feldern und Attilas Tod

Ein römisch-westgotisches Heer stoppte den Hunnensturm nach Westen im Jahr 451 n. Chr. in der berühmten Schlacht auf den Katalaunischen Feldern im Nordosten des heutigen Frankreich. Ein Jahr später wandte sich Attila gegen Rom.

Er fiel in Norditalien ein, verwüstete bedeutende Städte wie Mailand und Padua und rückte schließlich gegen Rom vor. Der Überlieferung nach entging die Stadt der Verwüstung nur dank der Vermittlung von Papst Leo I. Er soll den Hunnenkönig durch sein erhabenes Auftreten beeindruckt und zum Rückzug bewogen haben.

Attila starb aus bis heute ungeklärten Ursachen 453 n. Chr. in seiner Hochzeitsnacht mit der Gotin Ildikó. Nach seinem Tod zerfiel die Macht der Hunnen rasch. Seine Söhne mussten 454/455 n. Chr. eine vernichtende Niederlage gegen die Gepiden einstecken. In der Folge zogen sich die Hunnen wieder aus Europa zurück.

„Dennoch wurde Attila zur Legende und bleibt bis heute eine der am besten bekannten historischen Persönlichkeiten“, erklären Guido Gnecchi-Ruscone vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und seine Kollegen.

Die Studie ist im Fachjournal „Proceedings of the National Academy of Sciences“ erschienen.

#Genetic analysis of ancient DNA reveals the Huns in Europe had diverse origins, with some tracing lineage to Xiongnu elites. This highlights complex migration and interaction patterns across Eurasia. @PNASNewshttps://t.co/5gfR9uvYfdhttps://t.co/nq2P9Pyahf — Phys.org (@physorg_com) February 24, 2025

Woher kamen die gefürchteten Steppenreiter?

Doch woher stammten die gefürchteten Steppenreiter? Bisher war man der Ansicht, dass die Hunnen aus den Xiongnu hervor, einem nomadischen Volk, das zwischen 200 v. Chr. und 100 n. Chr. über weite Teile des östlichen Zentralasiens herrschte. Zum Schutz vor diesem ersten asiatischen Nomadenreich soll China seine Große Mauer errichtet haben. Auch das benachbarte Nomadenreich der Xianbei galt als möglicher Ursprung der Hunnen.

Doch zwischen dem Ende des Xiongnu-Reichs und dem Auftauchen der Hunnen liegen fast 300 Jahre. „Es gibt wenig archäologische oder historische Hinweise darauf, dass es während dieser Lücke Hunnen in der Steppe gab“, erläutern die Forscher. Deshalb war bislang strittig, ob die Hunnen tatsächlich direkte Nachfahren dieser ostasiatischen Reitervölker waren.

Was sagt die DNA-Analyse von Hunnengräbern?

Um diese spannende Frage zu klären, haben die Forscher die DNA von 370 Toten aus der Zeit zwischen 200 v. und 600 n. Chr. miteinander verglichen. Die Gräber dieser Toten liegen in einem Gebiet verteilt, das von der mongolischen Steppe bis ins Donaugebiet und das Karpatenbecken Mitteleuropas reicht.

Die DNA-Analysen zeigen, dass die Hunnen keine „ Barbaren“ ostasiatischer Herkunft waren, wie gemeinhin angenommen. Selbst die in typischen Hunnengräbern bestatteten Toten wiesen eine gemischte Herkunft auf. Ihre DNA entsprach nicht der von Steppennomaden, sondern hatte erhebliche Anteile lokaler osteuropäischer Volksgruppen.

„Wir finden keine Belege für die Präsenz eines großen Anteils östlicher Steppenherkunft unter den Hunnen und der Nach-Hunnen-Bevölkerung des Karpatenbeckens“, schreiben Gnecchi-Ruscone und seine Kollegen.

Koautor Walter Pohl von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erklärt: „Die Vorfahren von Attilas Hunnen brauchten hingegen viele Generationen auf ihrem Weg westwärts und vermischten sich mit Bevölkerungen in ganz Eurasien.“

Genetischer Fußabdruck: Hunnen und Xiongnu

Bei einigen Toten entdeckten die Forscher allerdings eine direkte Verwandtschaft zu Toten in den 300 Jahre älteren Gräbern der Xiongnu. „Es kam überraschend heraus, dass einige dieser Hunnen Abstammungsverbindungen mit einigen der höchstrangigen kaiserlichen Elite-Individuen aus dem späten Xiongnu-Reich teilen“, erläutert Gnecchi-Ruscone.

Damit steht fest: Diese Hunnen waren Teil eines verwandtschaftlichen Netzwerks, das sich vom späten Xiongnu-Reich in Ostasien über mehrere Jahrhunderte hinweg bis zu den Hunnen im europäischen Karpatenbecken erstreckte. Es habe demnach direkte Verbindungen zwischen den Hunnen und dem Xiongnu-Reich gegeben. Diese direkten Nachfahren der Xiongnu seien aber die absolute Ausnahme gewesen, resümieren die Forscher.

„Obwohl die Hunnen die politische Landschaft dramatisch veränderten, bleibt ihr tatsächlicher genetischer Fußabdruck – abgesehen von bestimmten Elite-Grabstätten – begrenzt“, konstatiert Zuzana Hofmanova vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. „Stattdessen scheint die Bevölkerung insgesamt überwiegend europäischer Herkunft zu sein und lokale Traditionen fortzusetzen, mit einigen neu eingetroffenen steppenbasierten Einflüssen“ (mit dpa-Agenturmaterial).