Wirtshäuser in bemerkenswerter Dichte

Blick in das Archiv von Peter Wolf: Über das gesamte Stadtgebiet von Backnang waren früher zahlreiche Gasthäuser verteilt. In der Unteren Marktstraße war die Anzahl besonders groß.

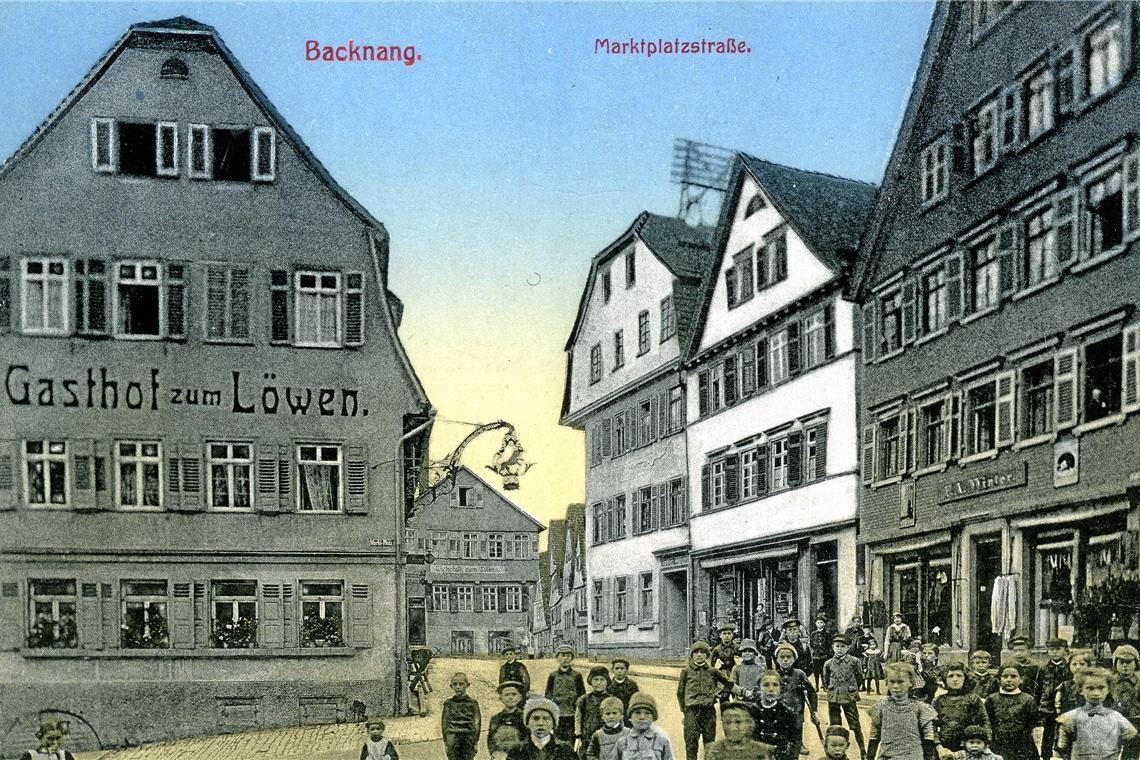

Gleich drei Wirtschaften sind auf dem Foto um 1910 zu sehen: Gasthof zum Löwen (links), Hotel Post (drittes Haus von rechts) und Wirtschaft zum Falken (im Hintergrund Mitte). Repros: P. Wolf

Von Claudia Ackermann

BACKNANG. Die Marktstraße hatte eine wechselvolle Geschichte und Teilabschnitte wurden mehrmals umbenannt. Im Jahr 1888 erhielt der Marktplatz eine eigene Nummerierung und gleichzeitig wurden die Straßennamen „Obere Marktstraße“ und „Untere Marktstraße“ festgelegt, schreibt Helmut Bomm in seinem Buch „Was Straßenschilder erzählen“. Aber im Mai 1929 wurde das schon wieder geändert und die Straße durchgehend als Marktstraße bezeichnet. Lange vor diesen offiziellen Namensgebungen war der Bereich, der von der Wassergasse in Richtung Sulzbacher Brücke führt, im Volksmund als „Totengasse“ bezeichnet worden, weil die Trauerzüge früher vom Stadtzentrum zum Totenkirchle durch diese Gasse zogen.

Betrachtet man den unteren Teil der Marktstraße ab dem Marktplatz, so fällt eine besonders große Dichte an Wirtschaften in vergangenen Zeiten auf. Eine lange Tradition hat das Gasthaus „Löwen“ in der heutigen Marktstraße 22. Zusammen mit dem „Waldhorn“ in der Sulzbacher Straße ist der „Löwen“ eine der beiden letzten Schildwirtschaften in Backnang, die immer noch betrieben werden.

Erstmals lässt sich der „Löwen“ in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts fassen, als Metzgermeister Johann Jacob Nisi als „Löwenwirt“ bezeichnet wird, informiert das Backnang-Lexikon. Das ursprüngliche Wirtschaftsgebäude fiel dem Stadtbrand von 1693 zum Opfer, bei dem die Stadt von französischen Soldaten in Brand gesetzt wurde. Danach baute man das Gasthaus am Marktplatz wieder auf. Als im Frühjahr 1707 erneut französische Soldaten vor Backnang auftauchten, erkaufte sich die Stadt aufgrund der Erfahrungen von 1693 eine Schutzwache mit Schutzbriefen gegen Brand und Plünderung. Die Schutzwache bestand aus zwei französischen Offizieren, die im „Löwen“ untergebracht und verköstigt werden mussten. Dies verursachte zwar eine hohe Rechnung, verhinderte jedoch eine weitere Zerstörung Backnangs.

Im späten 17. Jahrhundert wird die Schildwirtschaft „Lamm“ zum ersten Mal erwähnt.

Später befand sich die Gaststätte Löwen im Besitz verschiedener Brauereien und wurde verpachtet. 1923 übernahm Gottlob Schlitter die Gaststätte mit fünf Fremdenzimmern und verpachtete sie 1934 an seinen Schwiegersohn Karl Lutz. Nach dessen Tod 1960 führte seine Frau Hermine die Wirtschaft noch zehn Jahre weiter, bevor 1970 ihr Sohn Werner Lutz der Löwenwirt wurde. Ende April 2017 verabschiedeten sich die Wirtsleute Roswitha und Werner Lutz altershalber von ihren treuen Gästen. Die Traditionsgaststätte wurde an Jochen Stroh verkauft, dann verpachtet und im Sommer 2019 wiedereröffnet.

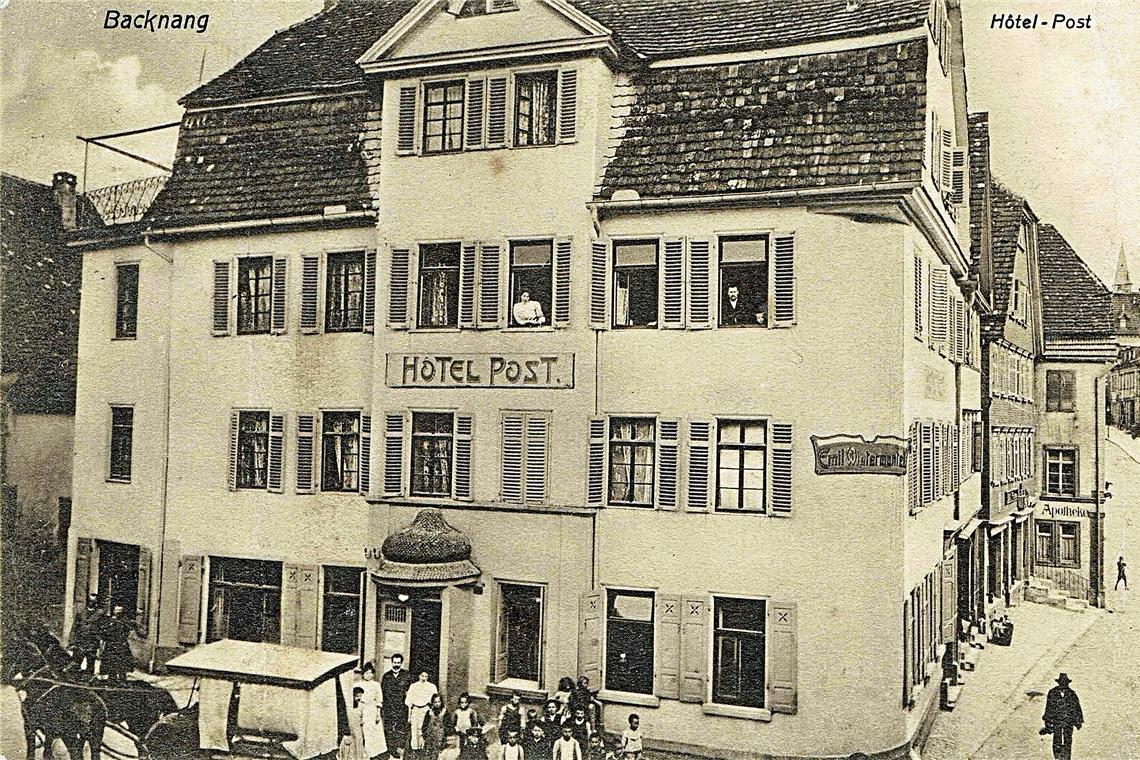

Die anderen zahlreichen Wirtschaften in der ehemaligen Unteren Marktstraße haben nicht bis heute überdauert. Im späten 17. Jahrhundert wird die Schildwirtschaft „Lamm“ zum ersten Mal erwähnt, als der Metzgermeister Johann Jacob Feucht als „Lammwirt“ bezeichnet wird, so das Backnang-Lexikon weiter. Das „Lamm“ befand sich nur wenige Meter vom „Löwen“ entfernt auf der anderen Straßenseite (heute Marktstraße 23). Im Jahr 1811 zog das Postamt ins „Lamm“ ein.

Mit der Zeit bürgerte sich wegen dieser zusätzlichen Nutzung allmählich der Name „Post“ für die Wirtschaft ein und nach einer Modernisierung Ende des 19. Jahrhunderts bekam das Gebäude den Namen „Hotel Post“. Der Gastronomiebetrieb wurde schließlich eingestellt, als der Sattlermeister Wilhelm Remmele 1949 das Gebäude erwarb und es zu einem Geschäftshaus umbaute.

Einst musste der Wirtshausbesucher nicht weit gehen, um die nächste Gaststätte zu erreichen. Schräg gegenüber der einstigen Schildwirtschaft „Lamm“ wurde bald nach dem Brand von 1693 in der heutigen Marktstraße 16 ein neues Haus erstellt, in dem sich seit 1759 die Wirtschaft „zum Falken“ befand. Sie bestand bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Adressbuch von 1931 ist noch Albert Nesper als Wirt des „Falken“ benannt.

Auch dieses Gasthaus verschwand nach langer Tradition und machte einem Geschäftshaus Platz. Das Gebäude musste 1939 einem An- und Umbau des Textilhauses Dinkelacker weichen, informiert das Backnang-Lexikon.

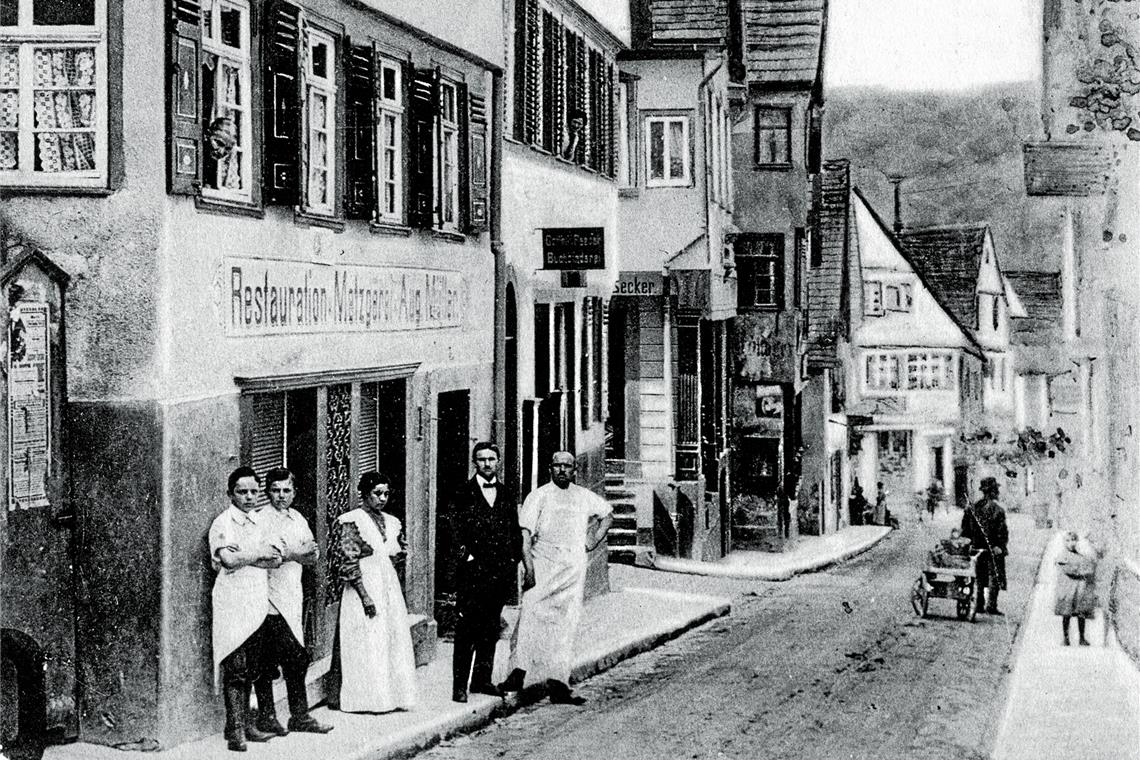

An dieser Stelle begann der früher schmale Straßenabschnitt, der den Berg hinab führt und als „Totengässle“ bezeichnet wurde. Metzgermeister Albert Müller erwarb 1849 die Hälfte eines Gebäudes in der späteren Marktstraße 14. Als direkter Nachbar des „Falken“ eröffnete er eine Schankwirtschaft. 1879 ging die Wirtschaft in die Hände seines Sohnes August Müller über, so das Backnang-Lexikon. Der Metzgermeister Robert Schneider erwarb 1919 die Schankwirtschaft und gab ihr den Namen „Bären“. Das Gebäude wurde 1967 abgerissen und es entstand in dem Bereich ein wesentlich größerer Neubau, in den das Elektrofachgeschäft Burgel einzog. An den Bären erinnert heute nur noch das große Wirtshausschild, das vom Heimat- und Kunstverein Backnang im Helferhaus ausgestellt wird. Wer anno dazumal von seinem Wirtshausbummel immer noch nicht genug hatte, konnte noch in die Altdeutsche Weinstube in der heutigen Marktstraße 3 einkehren. An der Stelle der Scheuer des Bürgermeisters Beck erbaute Johann Jakob Kübler 1734 eine Bäckerei mit Wirtschaft, die unter dem Namen „Zur altdeutschen Weinstube“ noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts existierte, heißt es im Archäologischen Stadtkataster. In Adressbüchern aus den 1920er-Jahren wird deutlich, dass die Altdeutsche Weinstube wohl in „Zum Einhorn“ umbenannt worden war und von Wirt Gustav Roth geführt wurde.

Es herrschte also offenbar ein reges, geselliges Leben im und um das Totengässle. Obwohl der Friedhof am Totenkirchle in der Sulzbacher Straße anlässlich der Anlegung des Stadtfriedhofs bereits 1841 geschlossen wurde, hat sich der Name „Totengässle“ bis heute erhalten.

Restauration und Metzgerei von Albert Müller.

Das Hotel Post (später Remmele) um 1905.