Eine Frage der Würde

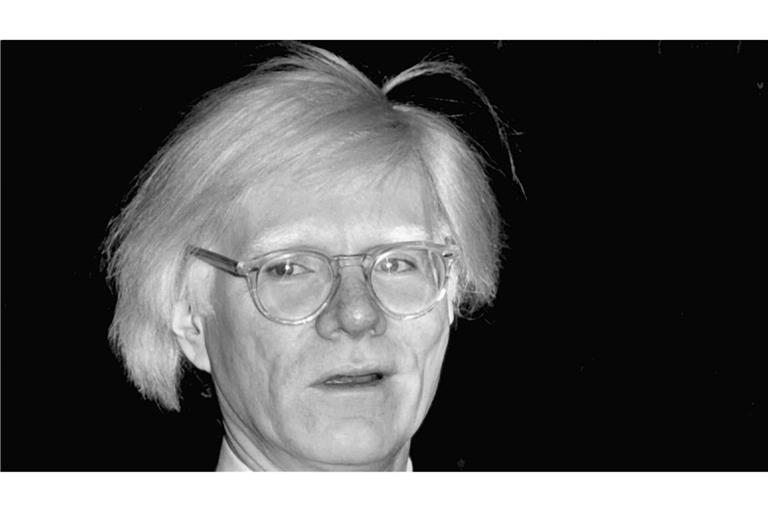

Der Bestsellerautor Ferdinand von Schirach legt sein bislang persönlichstes Buch vor – Am Sonntag kommt er nach Stuttgart

Bestsellerautor - Ferdinand von Schirach legt sein bislang persönlichstes Buch vor und kommt nach Stuttgart.

Verlage müssen Bücher ihrer Autoren einer zunehmend reizüberfluteten Leserschaft näherbringen. Sie greifen daher gerne zu Vergleichen mit den ganz Großen der Literaturgeschichte. Im Klappentext zu Ferdinand von Schirachs neuem Buch „Kaffee und Zigaretten“ behauptet der Luchterhand-Verlag, die britische Tageszeitung „The Independent“ habe den deutschen Strafrechtsanwalt und Schriftsteller mit Kafka und Kleist verglichen. Wirklich? Wenn man den entsprechenden Artikel nachliest (eine Rezension seines Debüt-Erzählbands „Verbrechen“ aus dem Jahre 2011), heißt es dort weitaus bescheidener: Der Autor schreibe „Geschichten des Unheimlichen“ im „Geiste deutschsprachiger Märchen“, so wie dies auch E.T.A. Hoffmann, Kleist, die Brüder Grimm und sogar Kafka getan hätten.

Ferdinand von Schirach ist also nicht der neue Kafka. Auch kein Jim Jarmusch, an dessen Episodenfilm „Coffee and Cigarettes“ der Titel anknüpft. Er hat es gar nicht nötig, mit solchen Vergleichen überhöht zu werden. Seine sehr persönliche Sammlung von erzählerischen Skizzen, Sentenzen, Beobachtungen aus dem Alltag und Randnotizen zum Zeitgeschehen hat ihre eigene Qualität. Sie überragt bei Weitem zum Beispiel die ähnlich angelegten Sentimentalitätshäppchen, mit denen es Elke Heidenreich vor drei Jahren auf die Bestsellerliste geschafft hatte. Schirachs Texte sind schärfer, sprachlich präziser, wenngleich nicht frei von einer gelegentlich zu sehr sich aufdrängenden Moral. Öfter als es guttut, verdrängt ein elegischer Ton die Lakonie der Sprache.

Von Schirach nummeriert seine Texte in dem gerade einmal 190 Seiten umfassenden Buch von „Eins“ bis „Achtundvierzig“. Einige sind so persönlich, dass der Autor von sich selbst in der dritten Person erzählt. So wie in der ersten, kaum acht Seiten zählenden Erzählung. Sie berichtet von Depression in der Jugend und einem Suizidversuch seines Vaters. Den Bezug zu Kleist, der seinem Leiden an der Welt mit einem Schuss durch den Schädel ein Ende setzte, stellt von Schirach selbst her. So nah (und doch so fern durch die sprachliche Distanz), kommt der Leser dem Autor in diesem Buch nie mehr.

Schirach wurde berühmt durch Fallgeschichten aus dem Strafrecht und mit seinem Theaterstück „Terror“, bei dem am Ende die Zuschauer ein Urteil sprechen müssen. Das bisherige Werk kreist um Fragen von Schuld und Verantwortung. Es ist das Lebensthema eines Autors, dessen Großvater, der NS-Reichsjugendführer Baldur von Schirach, 1946 in Nürnberg wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ verurteilt wurde. Der Großvater taucht in einem der Texte auf. Schirach erzählt darin von einem Treffen mit einer Menschenrechtsanwältin aus Kiew. Deren jüdische Großeltern waren von den Nazis aus Wien deportiert und ermordet worden. Die Mutter konnte fliehen und kam bei Verwandten in der Ukraine unter. Verantwortlich für die Deportation war der Reichsgauleiter: Baldur von Schirach. „Vielleicht bin auch ich aus Wut und Scham über seine Sätze und seine Taten der geworden, der ich bin.“

Der Großvater hat den Juden nicht nur das Leben, sondern darüber hinaus die Würde genommen. Der Enkel will dazu beitragen, die Würde des Menschen zu wahren. Zum einen dadurch, dass er jedem Einzelnen Respekt und Achtung schenkt. So wie der weltbekannte Schriftsteller Lars Gustafsson, von dem Schirach, wie er in einem einsamen schwedischen Dorf für einen einzelnen Besucher eine Lesung abhält. Zum anderen dadurch, dass er dem Recht Geltung verschaffen will. In einer Reflexion über die drei Anwälte der RAF-Prozesse von Stammheim schreibt von Schirach: „Der Kampf um die Würde des Angeklagten wird noch heute geführt, er muss es, Tag für Tag.“

Wie hart der Kampf ist, zeigt seine Erzählung von einer zufälligen Begegnung mit einer ehemaligen Politikerin. Sie war lange in Therapie, zeitweise in der Psychiatrie, zermürbt vom Hass in den sozialen Netzwerken, der ihr entgegenschlug, weil sie in einer Landtagsrede einen einzigen, verhängnisvollen Satz gesprochen hatte: „Auch Kinderschänder müssen eine Chance auf Rehabilitierung bekommen.“ Auch das ist eine Frage der Würde des Menschen. Das Büchlein sei deshalb nicht zuletzt all jenen nahegelegt, die in Schirachs Theaterstück „Terror“ allzu leichtherzig jenen Offizier von Schuld freisprechen, der den Befehl zum Abschuss des Verkehrsflugzeugs gibt.

Fragen nach Verantwortung und Schuld sind das Lebensthema

des Schriftstellers