Berlinale zeigt Mütter in der Krise

„Ich brauche Hilfe. Hören Sie mir zu?“

Auf der Berlinale zeichnen gleich mehrere Wettbewerbsfilme ein düsteres Bild von gegenwärtiger Mutterschaft. Bei einem politischen Festival wie der Berlinale ist das durchaus sozialkritisch zu verstehen.

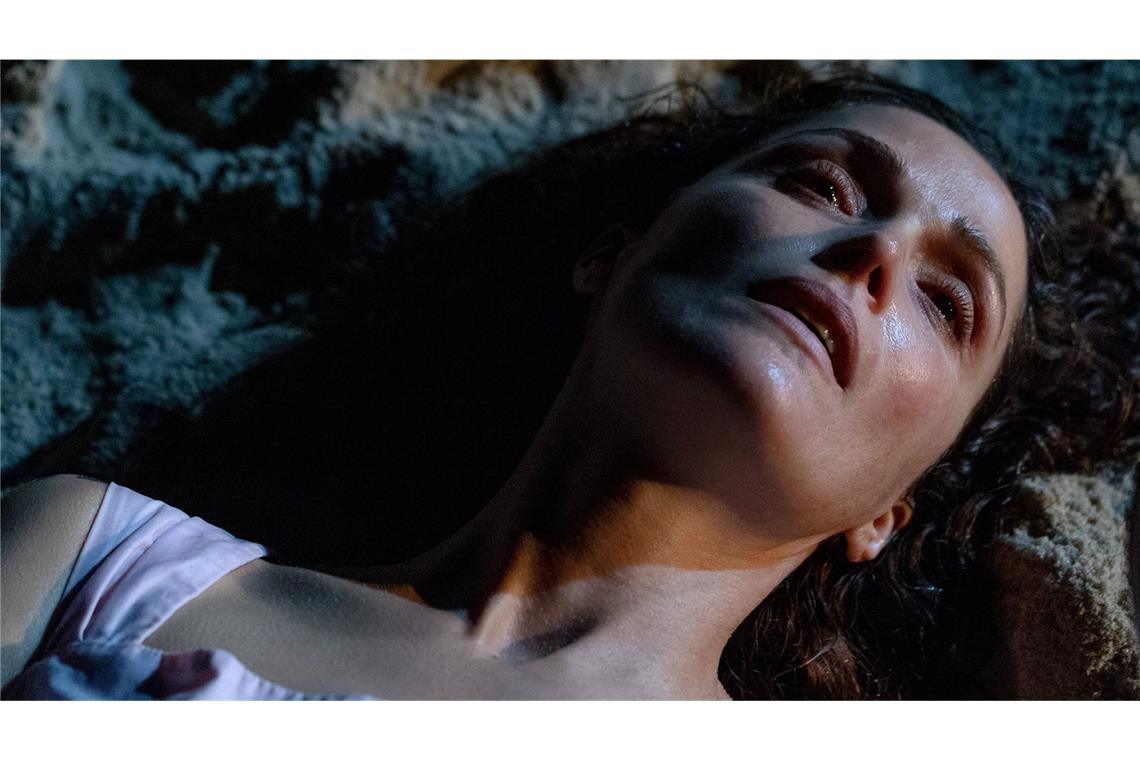

© dpa/Logan White

Rose Byrne als verzweifelte Frau in „If I had legs I’d kick you“

Von Eva-Maria Manz

Das ist schwer erträglich, diese zitternde Kinnpartie, die zunehmend tränengefüllten Unterlider, das aufgesetzte Lächeln. Zu Beginn des amerikanischen Films „If I had legs I’d kick you“ (Regie: Mary Bronstein) rückt die Kamera nahe heran an das Gesicht der Hauptdarstellerin Rose Byrne, die eine Mutter namens Linda mit krankem Kind spielt. Man hört dabei die Stimmen der Film-Tochter und einer Frau, die eine Ärztin sein soll. Die Tochter sagt, „Mami“ sei „wie Knetmasse“ und „ immer so traurig“, und als die Mutter widerspricht, mit einer für ihren offensichtlich schlechten emotionalen Zustand viel zu kontrolliert-sanften Stimme, nein, sie sei nicht Knetmasse und schon gar nicht traurig, da schlottern die Gesichtsmuskeln endgültig überall. Die Ärztin sagt: „Sie wirken jetzt gerade traurig.“ Später wird Linda mit dem Vater telefonieren, der ausschließlich arbeitet und sie allein lässt mit dem Alltag, einer Baustelle zu Hause und dem Kind, das man in diesem Film bis auf eine Schlussszene am Strand überhaupt nicht zu sehen bekommt.

Ein Gegenbild zur Mutterschaft in Pastelltönen auf Instagram

Die 75. Berlinale zeigt gleich mehrere Filme im Wettbewerb, in denen radikal und ehrlich von Mutterschaft erzählt wird (Urin auf dem Geburtsstuhl, fundamentale Selbstzweifel, unglücklich sein). Diese verzweifelten, einsamen Mütter wirken wie ein Gegenbild zum Mutterschaftsgehabe in Pastelltönen auf Social Media, wo Tausende Frauen in der Rolle der achtsamen, bindungsorientierten Mutter aufzugehen scheinen.

Und da die Berlinale das politischste aller großen Filmfestivals ist, darf man diese bewusste Auswahl als eine sozialkritische sehen. Diesen Müttern geht es schlecht. Und diese Filme vergisst man so schnell nicht wieder. Nicht nur Bronstein ist zu erwähnen, auch „Mother’s Baby“ der österreichischen Regisseurin Johanna Moder, der nicht zufällig im Titel an Polanskis „Rosemary’s Baby“ erinnert. Er zeigt eine Dirigentin, die nach einer traumatischen Geburt befremdet auf ihr Kind und ihre neue Rolle blickt.

In „If I had legs I’d kick you“ begleitet die Kamera Linda mehr als zwei Stunden lang als Akteurin in ihrem Alltagswahnsinn. Mal schiebt sie sich mit starrem Blick ein Stück Pizza in den Mund und kaut gedankenverloren mit sehr dicken Backen darauf herum, etwa zwanzig Sekunden lang, bis wieder ein „Mami?“ ertönt. Linda steht mehrmals nachts auf, um die Maschine zu bedienen, die ihre Tochter künstlich ernährt. Sie lässt sich erweichen, dem Kind einen Hamster zu kaufen, der kurz darauf brutal überfahren wird. Linda arbeitet als Therapeutin und hetzt zwischen der Klinik ihrer Tochter und ihrer Praxis hin und her, wird beschimpft von einem Parkwächter, von einem anderen Autofahrer als „Übermami“ verspottet, gemaßregelt von der Ärztin ihrer Tochter und von ihren eigenen Patienten übergriffig bedrängt. In der Figur der Mutter eines Babys unter ihren Patientinnen, die Reißaus nimmt und ihr Kind zurücklässt, ist sie selbst gespiegelt. Linda schreit ins Kissen, ihr eigener Therapeut wirkt abwesend. „Ich brauche Hilfe“, sagt sie, und: „ Hören Sie mir zu? Niemand sagt mir, was ich tun soll.“ Er schweigt.

Dieser Mutter hilft jetzt keine Therapie

Ein riesiges Loch in der Decke ihrer Wohnung – die Baustelle – soll wohl den Abgrund in ihrem eigenen Inneren verdeutlichen, eine Art von Abgrund, wie ihn sich die Psychoanalyse vorstellt: Die Decke ist eingebrochen, so wie ihre eigenen Gefühle von Schuld und Hilflosigkeit aus ihr heraus brechen. „Das Loch wird größer“, heißt es einmal – wohl, weil sie zu selten hineinschaut.

Obwohl sich die psychoanalytische Brille derart aufdrängt, ist es für Linda gerade das Therapeutische, das am wenigsten hilft. Weder in ihrer täglichen Einzelstunde noch in der Gruppenrunde mit anderen Müttern unter der Überschrift „Schuld und Scham“. Was diese Frau braucht, ist nicht, unter Supervision von ihren Träumen zu erzählen, auch nicht, mantrahaft banale Sätze vorzutragen („Es ist nicht meine Schuld“) oder sich endlich mehr Zeit für „Selfcare“ zu nehmen, um wieder reibungslos zu funktionieren. Was sie braucht, ist die Hilfe anderer. Wo ist die Gemeinschaft und das ganze Dorf, das ein Kind erziehen soll?

Es mag sein, dass Linda unfähig ist, Grenzen zu setzen. Doch wie auch, wenn sie allein für alles verantwortlich ist? Der Film zeigt sie immer verzweifelter, voller Schuldgefühle – ein Teufelskreis, heißt es in der Therapiegruppe, und die Ärztin zeichnet mit dem Finger einen Kreis, der an das Loch erinnert. Linda wirkt zunehmend verantwortungslos und wahnsinnig. „Das kann es nicht sein. So sollte es nicht sein“, sagt sie. „Nicht jeder kann es, Mutter sein. Ich kann es nicht.“

Hach, ja. Welche Mutter hat das noch nie gedacht? Doch liegt es wirklich an der Mutter, das fragt dieser Film, oder an den Strukturen, der mangelnden Unterstützung, der perfiden gesellschaftlichen Abwertung von Müttern? Man könnte längst fragen: Warum sehen wir immer noch keine anderen, fröhlichen Mütter, wo doch Frauen gleichberechtigt sind und arbeiten und Kinder kriegen können zugleich? Mit dem Bild der eigenen traurigen Mutter sind viele heutigen Mütter aufgewachsen. Warum sie selbst jetzt oft nicht anders sein können, auch davon handeln die Filme dieser Berlinale.

Die Mutter wird pathologisiert und bedroht

Und das hat, jetzt muss man es einmal sagen, ganz erheblich mit der Abwesenheit der Väter zu tun. Die sieht man kaum, denn sie arbeiten ununterbrochen und – das ist das eigentlich Bittere – kündigen die fragile Verbindung mit den Müttern rasch wieder auf, sobald diese nicht mehr so funktionieren, wie sie es sollen. Eine zweifelnde Mutter, eine verzweifelte Mutter ist eine wertlose Mutter – so erfährt es die Dirigentin Julia in „Mother’s Baby“, die mit den Erlebnissen bei der Geburt ihres Sohnes hadert. So sehr, dass sie die Klinik verdächtigt, das Kind, das kurz nach der Entbindung länger weggetragen wurde, vertauscht zu haben. Der Arzt behauptet, alles sei aber „völlig normal“ und erinnert an den Spruch „Mother’s Baby, Father’s Maybe.“ Die Feindseligkeit des Umfelds drückt sich hier in der sterilen Privatklinik und ihren holzvertäfelten Wänden aus. Äußerlich wird der Schein absoluter Zugewandtheit und Achtsamkeit erweckt ähnlich den Therapieräumen bei „If I had legs I’d kick you“. Doch sobald die Mutter zweifelt, entgleist auch der zwischenmenschliche Umgang, und Julia wird pathologisiert und bedroht („Ihre Hormone spielen verrückt“, „bei eingeschränkter Zurechnungsfähigkeit könnten Sie das Sorgerecht verlieren“).

Der Film führt bekannte Erfahrungen frischer Mutterschaft vor: die einsetzende Fremdheit im eigenen Zuhause, im eben noch bekannten Leben, die Irritation über Sätze anderer wie: „Das ist jetzt die schönste Zeit“ oder: „Du als Mutter weißt es am besten.“ Zumindest dann, wenn die Mutter denkt, noch gar nichts zu wissen, und diese Zeit nicht immer schön, sondern beängstigend und verstörend findet, während sie in der Eintönigkeit des Ein- und Ausräumens einer Geschirrspülmaschine zu ersticken droht, und die Frauenärztin fragt: „Na, hatten Sie ein schönes Geburtserlebnis?“

Besonders bedenklich könnte man diese Mutterrollen finden mit Blick auf die nächste Frauengeneration. Soll das immer so weiter gehen? Das fragt auf eine Weise auch der französische Film „La Tour de Glace“ von Lucile Hadžihalilović, der auch im Wettbewerb läuft. Die Erzählweise des Films erinnert an ein Märchen. Es bleibt im Unklaren, was die Protagonistin, ein 16-jähriges Waisenmädchen, wirklich erlebt und was sie nur träumt. Sie landet am Set einer Verfilmung der „Schneekönigin“, wird Statistin. Dabei möchte sie vor allem an die mysteriöse Hauptdarstellerin herankommen. Durch Türspalte beobachtet sie die Darstellerin der Königin fasziniert, in den Spiegelungen der bedrohlichen Schnee- und Berglandschaft taucht diese vor ihr auf. „Was suchst du in mir?“, fragt die Hauptdarstellerin einmal. „Eine Mutter?“ Erst spät wird aufgelöst, worin das Trauma des Mädchens mit seiner eigenen, verstorbenen Mutter liegt.

Die Mutter als Figur ist immer auch Übermutter und Alter Ego. In all ihrer Zerrissenheit, ihrer hässlichen Einsamkeit und ihrem Unglück bleibt ihr als einzige Waffe irgendwann nur ihr unattraktiver Opferstatus. Die Tochter kann dann nicht anders, als sie als Identifikationsfigur abzulehnen, sie wegzustoßen wie das Mädchen am Ende die Schneekönigin, in der vagen Hoffnung auf ein besseres, ein anderes Frausein.