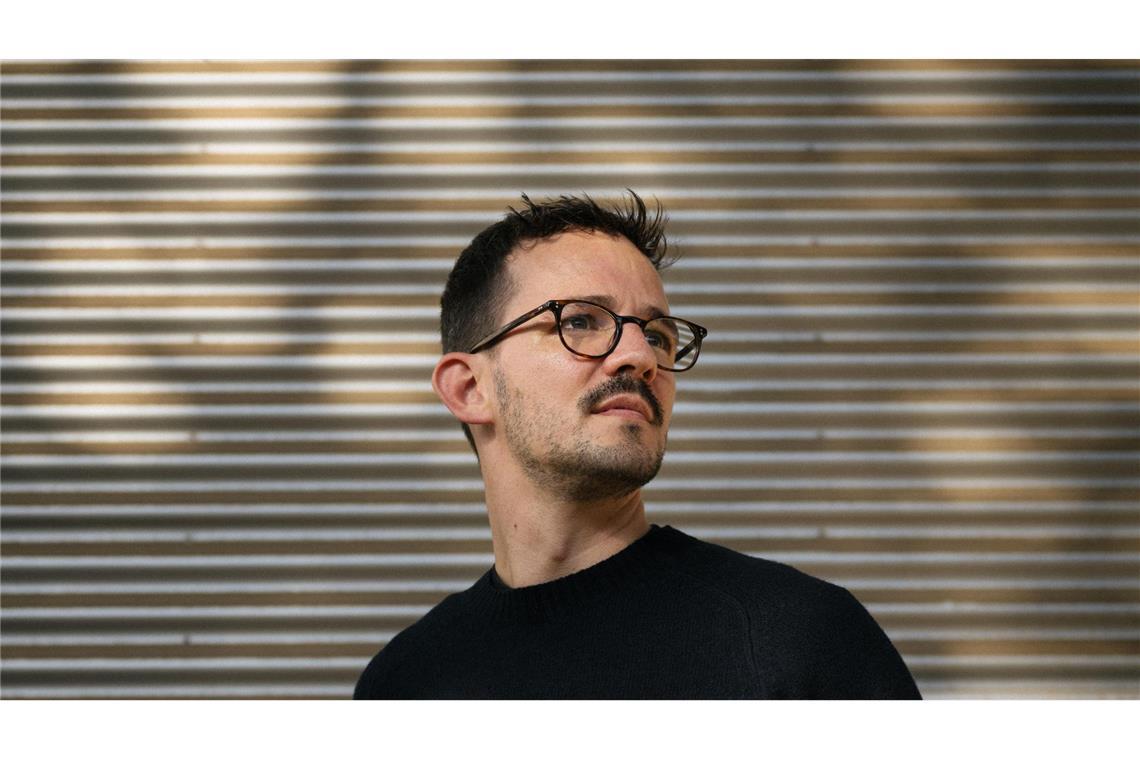

Olivier David liest in Stuttgart

„Ich schreibe für eine Welt, die erst noch zu erschaffen ist“

Olivier David schreibt in seinem Buch „Von der namenlosen Menge“ über die, die unten feststecken. Am 13. Dezember liest der Autor in Stuttgart aus Essays, die um Wut und Klasse kreisen.

© Martin Lamberty/ML

Olivier David stellt in Stuttgart sein neues Buch vor.

Von Andrea Kachelrieß

Für gewöhnlich, schreibt Olivier David, „liest unsereins nicht vor Publikum aus Büchern, unsereins trägt Sicherheitsschuhe beim Arbeiten, hat Kopfhörer auf den Ohren gegen den Lärm, hat Schmerzen irgendwo...“. David war einer von ihnen, heute schreibt er über Klasse und Wut. Am 13. Dezember liest er in Stuttgart aus seinem neuen Buch „Von der namenlosen Menge“.

Herr David, Sie schreiben aus der Perspektive des eigenen Lebens über die von unserer Gesellschaft Abgehängten, „von der namenlosen Menge“, so der Titel Ihres neuen Buchs. Ist es durch Social Media heute nicht leicht, sich bemerkbar zu machen?

Die Möglichkeiten dafür, sich von unten bemerkbar zu machen, sind heute besser. Gleichzeitig zeigt die Aufmerksamkeitsökonomie von Algorithmen und Medien, dass niemals alle Geschichten gehört werden können und dass es eine starke Hierarchie gibt: Wer hat die Möglichkeiten, überhaupt zu beschreiben, worunter er leidet? Pierre Bourdieu sagt: Je größer die Unterdrückung, desto unwahrscheinlicher, dass man sie bemerkt. Vielen ist es gar nicht möglich, ein kritisches Verhältnis zu ihrer eigenen sozialen Situiertheit aufzumachen.

Für andere wie Sie aber doch...

Ja, es ist heute leichter sich bemerkbar zu machen als vor zwanzig Jahren. Aber gleichzeitig erleben wir, dass Teile des Politikbetriebs und auch die Medien sehr gut darin sind, nicht hinzuhören. Ich werde zum Beispiel immer wieder als Betroffener eingeladen. Aber nicht meine Betroffenheit sorgt dafür, dass sich Medienschaffende für mich interessieren, sondern dass ich meine Betroffenheit verarbeite und in eine Sprache bringe, die sie nachfühlbar macht. Ich werde als Schreibender interviewt, der sich zu einer bestimmten Lage verhält. Dieser Begriff des Betroffenen verschleiert das Schreiben als Prozess des Sichtbarmachens der eigenen Unterdrückung und stellt das Leid in den Vordergrund. Und er bevorzugt die Leute, die das Werkzeug haben, das zu veräußern. Sobald das nicht gekonnt wird, interessiert sich der mediale Betrieb kaum mehr für diese Menschen.

Sie haben nun die Aufmerksamkeit. Für wen schreiben Sie, wen wollen Sie ansprechen?

Ich will immer nur meine Leute adressieren. Damit meine ich meine Familie, meine Nachbarinnen und Nachbarn, Menschen, mit denen ich befreundet bin, und solche, die ich nicht kenne, die aber in ähnlicher Not stecken. Das ist eine Personengruppe, die in der Literatur viel zu lange nicht vorgekommen ist. Ich will Teil einer Literatur sein, die radikal aus ihrer Sicht von ihren Lebensrealitäten erzählt und ihnen Würde zuspricht.

Liest diese Personengruppe auch Ihre Bücher?

Das ist immer die Achillesferse der eigenen Argumentation. Ich kenne die Zahlen, in welchen Milieus wie häufig gelesen wird und weiß, dass es unwahrscheinlich ist, dass viele Menschen aus der unteren Klasse zu meinem Buch greifen. Ich versuche, dem im Kleinen entgegenzuwirken und spende Bücher an Menschen, die nicht das Geld für sie haben. Außerdem bitte ich auf Social Media um Spenden für solche Umverteilungsexemplare. Ich werde nicht dafür sorgen können, dass Menschen massenhaft Literatur als Werkzeug der Befreiung verstehen. Das kann ein einzelner nicht schaffen.

Was wünschen Sie sich dann von Ihrem Schreiben?

Wenn meine Literatur Menschen dazu bringt, sich mehr zu akzeptieren, kann sie vielleicht dabei helfen, dass diese Menschen Literatur nicht mehr nur als Feind erkennen und als etwas Elitäres wahrnehmen, das auf Distinktion abzielt. Wenn sie bereit sind zu lesen, dann sollen sie auf eine Literatur stoßen, die von ihnen spricht und in der sie sich wiederfinden. Die sagt, dass es Ungerechtigkeiten gibt und dass es egal ist, wie viel sie sich anstrengen, weil das System per se die Not bereithält. Eigentlich schreibe ich für eine Welt, die erst noch zu erschaffen ist, in der Menschen den Wert von Literatur erkennen und in ihr ein Mittel zur Selbstverteidigung sehen.

Sie werben in Ihrem Buch fürs Schreiben, um sich über die eigene Situation klarer zu werden. Bringt es die Dinge voran, wenn sich soziale Wut in Literatur für alle kanalisiert?

Würde ich nicht daran glauben, würde ich es nicht tun. Aber ja, die Mittel der Literatur sind stark begrenzt. Ich glaube, viele hätten was davon, wenn sie verstehen, dass Schreiben auch den Reflexionsprozess oder wie bei mir eine Politisierung anregen kann. Trotzdem wird es keine Welt geben, in der alle schreiben können und dürfen, auch wenn ich diese Utopie gut fände. Das wäre eine Welt, in der es nicht mehr um Berufsbezeichnungen wie Schriftsteller geht, sondern darum, dass man das verfolgt, was einem Spaß macht und sich in die Gemeinschaft einbringt. Das wäre so eine Art Vorparadies.

Zurück in die Gegenwart, die Aufstieg durch Bildung verspricht. Warum haben Sie sich dieser Chance entzogen? Sie schreiben, Sie seien der sozialen Logik lieber horizontal entkommen…

Bildung war für mich immer eine Möglichkeit. Ich wollte nur meine Geschichte nicht vereinnahmen lassen von einer Logik, die sich auserzählt hat. Den Aufstieg durch Bildung gibt es noch, aber viel seltener, als wir glauben. Die größere Bewegung ist, dass Menschen aus der einfachen Mittelschicht arm werden. Die Narration vom Aufstieg suggeriert Durchlässigkeiten, hinter der die Realität permanent zurückbleibt. Ohne Bildung geht Aufstieg aber in aller Regel nicht. Ich habe Abitur und Fachabitur nicht geschafft, mit dreißig musste ich nach dem Quereinstieg in den Journalismus ein Volontariat vorzeitig beenden, weil ich körperlich und psychisch krank wurde. Für mich ist es schwer, solche Bildungswege durchzuhalten.

Dennoch schreiben Sie heute Bücher und lesen auf Podien.

Dass ich das tun kann und für eine Lesung mehr Geld bekomme als früher in einem halben Monat als Multijobber, macht natürlich einen Unterschied. Es verschleiert aber, dass ich als Selbstständiger, wenn es mich krankheitsbedingt aus der Bahn wirft, zwei Wochen keine Rechnung schreiben kann. Dann ist die Armut gleich nicht mehr weit weg. Und auch bei der mir unter Umständen drohenden Altersarmut möchte ich mich jetzt nicht als Aufsteiger vereinnahmen lassen, nur um zu beweisen, dass das System durchlässig ist. Das wäre unehrlich. Wahr ist auch, dass Bildungstitel sich nicht mehr eins zu eins in Kapital konvertieren lassen wie früher.

Warum nicht?

Dadurch, dass viele Abitur und Bachelor-Abschlüsse machen, wird Bildung entwertet. Selbst wenn 80 Prozent einen Doktortitel haben, brauchen wir Menschen, die Toiletten putzen, Straßen bauen und sich in Fabriken den Rücken krumm schuften. Wenn wir nur auf die Bildungskarte setzen, lassen wir andere Möglichkeiten außer Acht, an die wir rangehen müssen, wenn wir mehr Gleichheit für alle wollen.

Sie lesen auf Einladung Der Linken in Stuttgart. Was wünschen Sie sich im Blick auf das eben Gesagte von dieser Partei?

Im Prinzip macht die Linke vieles richtig – trotz ihrer Probleme. Strukturell hat sie aber die Arbeiterschaft so vernachlässigt, dass sie von ihnen bei Wahlen zahlenmäßig nicht mehr wahrgenommen wird. Das hat mit der zunehmenden Akademisierung zu tun und damit, wer sich politische Arbeit überhaupt noch leisten kann. Aber in den meisten Punkten bin ich mit ihrem Programm einverstanden: dass Mieten gedeckelt und Privatwirtschaft reguliert werden muss, halte ich absolut für sinnvoll. Das müssen Schritte sein, damit der Staat uns Bürger nicht ausliefert.

Info

TerminOlivier David liest an diesem Freitag, 13. Dezember, um 20 Uhr im Weltcafé am Charlottenplatz 17.

BuchOlivier David: Von der Namenlosen Menge – über Klasse, Wut & Einsamkeit. Haymon-Verlag. 176 Seiten. 22,90 Euro

AutorOlivier David, 1988 in Hamburg-Altona geboren, arbeitete mehrere Jahre in einem Supermarkt, bevor er eine Schauspielausbildung begann. Er jobbte als Kellner, Malerhelfer und Lagerarbeiter, nebenbei spielte er Theaterstücke für Kinder. Mit dreißig gelang ihm der Quereinstieg in den Journalismus. 2022 erschien sein erstes Buch „Keine Aufstiegsgeschichte – Warum Armut psychisch krank macht“.