Empörte Bauern setzten Amtsvorstand ab

Dramatische Ereignisse vor 100 Jahren in Backnang – Revolte gegen den Vertreter der Staatsgewalt nach Mühlenschließungen

Auf den Tag genau heute vor 100 Jahren spielten sich auf dem Stiftshof in Backnang dramatische Szenen ab. Zwei- bis dreihundert Bauern aus dem gesamten Oberamtsbezirk waren aufgezogen, um den verhassten Chef der Oberamtsverwaltung aus dem Amt zu jagen. Die Revolte schien zu glücken: Susset gab sich geschlagen. Doch die Anführer des Aufstands kamen später vor Gericht, während der Verjagte sogar noch auf einen besseren Posten befördert wurde.

© Pressefotografie Alexander Beche

Walter Schieber am Ort des Geschehens: Im ehemaligen Schloss, wo sich heute das Amtsgericht befindet, hatte damals das Oberamt seinen Sitz.

Von Armin Fechter

BACKNANG. Walter Schieber aus Auenwald, ehemaliger Geschichtslehrer an der Max-Eyth-Realschule, hat die Vorgänge von damals erforscht und publiziert. Zudem hat er den Sturm aufs Oberamt mit einer Gruppe von Schülern für die Backnanger 750-Jahr-Feier von 1987 in Szene gesetzt – ein Historienspiel, das diesen Moment der Lokalhistorie mit frechen Texten provokativ in den Blick rückte.

Bereits Mitte der 80er-Jahre hatte Schieber mit seinen Nachforschungen begonnen. Auf das Thema aufmerksam gemacht hatte ihn der damalige Schulrat Erich Bauer aus Allmersbach im Tal, der sich neben dem Beruf der regionalen Geschichte verschrieben hatte. Schieber führte Interviews mit Nachkommen der Akteure, um deren persönliche Beweggründe auszuleuchten. Er studierte aber auch schriftliche Dokumente, insbesondere die Akten der Prozesse, die gegen die Anführer der Revolte geführt wurden. Der harte Kern stammte aus dem Weissacher Tal, die Hauptbeteiligten aus Oberbrüden. Die Anklageliste des Staatsanwalts enthielt, wie Schieber herausfand, 22 Namen. Elf der Genannten kamen aus Ober- und Mittelbrüden, alle anderen aus weiteren Orten des Weissacher Tals.

Dass sich der Aufstand so kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ereignete, kam nicht von ungefähr. Allerorten hatten sich Menschen gegen das alte Regime erhoben, der Kaiser in Berlin musste ebenso abdanken wie der König in Stuttgart. Matrosen meuterten, auf den Straßen herrschte Unruhe, Demonstrationen und Streiks waren an der Tagesordnung. Vielfach bildeten sich revolutionäre Arbeiter- und Soldatenräte. Doch der Umsturz ließ Behörden, Justiz und Polizei unberührt: Weiterhin hatten genau die Beamten das Sagen, die schon vorher die Staatsgewalt vertreten hatten – der Monarchie treu ergeben, mit der Republik aber über Kreuz.

Bauern empfanden die Auflagen der Regierung als ungerecht

Das bekamen die Bauern in diesen Zeiten von Not und Hunger zu spüren. Weil in den Städten die Versorgungslage katastrophal war, lockerte auch das neue Ernährungsministerium im Land die Ablieferungspflichten nicht. Im Gegenteil: Es erschien Erlass um Erlass, um die Vorräte auf dem Land restlos zu erfassen. Schieber schildert die Lage so: „Am stärksten bevormundet empfanden sich die Bauern durch die verordneten Genehmigungen zum Mahlen und Hausschlachten. Außerdem hatten viele von ihnen im Felde erlebt, wie man mit dem Gut umging, das ihnen abgezwungen wurde. Sie waren verärgert und erbost und empfanden es als ungerecht, von den selbst erarbeiteten Produkten oft kaum das Nötigste für die eigene Familie zu haben.“

Viele Bauern suchten deshalb Wege, die rigorosen Regelungen zu umgehen. Ihre Bereitschaft, schwarz zu schlachten oder auch Getreide schwarz zu mahlen, wuchs zusehends. Gegenmaßnahmen folgten auf dem Fuße: Die Behörden nahmen verschärft Kontrollen vor. So überprüften Beamte der Reichsgetreidestelle Ende November 1918 sämtliche Mühlen im Oberamtsbezirk Backnang und kamen zu einem vernichtenden Urteil über die vorgefundenen Verhältnisse. Der Oberamtsvorstand Susset reagierte umgehend. Er ließ noch vor Weihnachten zwei Mahlstätten von zentraler Bedeutung – die Schmollenmühle in Oberbrüden und die Seemühle in Unterweissach – schließen.

Die Maßnahme rief große Empörung im gesamten Weissacher Tal hervor. Die Bauern protestierten vehement, und der Schultheiß von Oberbrüden warnte das Oberamt, er könne die Verantwortung für die Folgen nicht übernehmen. Der Zorn richtete sich konkret gegen Karl Oswald Susset, der seit 1915 in Backnang als Oberamtmann – vergleichbar einem heutigen Landrat – fungierte. Vor allem die gerade aus dem Krieg heimgekehrten Soldaten waren entrüstet. Denn sie erfuhren nun auch, was während ihrer Abwesenheit Verärgerung hervorgerufen hatte: Urlaubsgesuche oder Freistellungen vom Militärdienst, die das Oberamt nicht befürwortet hatte, obwohl die Voraussetzungen vorlagen, knausrige Familienunterstützung bei eingezogenen Vätern und Söhnen, die noch dürftiger ausgefallen sein soll als in anderen Bezirken, oder auch die Metallmobilmachung, die wohl vor allem bei Bauern, die im Krieg waren, rigide durchgezogen wurde und auch das Brenngeschirr der kleinen Schnapsbrennereien betraf. Schieber: „So kam es zu der ärgerlichen Situation, dass die einen weiter ihren Schnaps brennen konnten, während die anderen das Vaterland verteidigten.“ Überdies war Susset als Katholik in der protestantisch geprägten Gegend nicht sonderlich gelitten.

Unterstützung bekamen die aufgebrachten Bauern nicht nur vom Oberbrüdener Schultheiß Glock, sondern auch von einem Mitglied des Stuttgarter Arbeiter- und Soldatenrats namens Robert Krug, der Verbindungen ins Weissacher Tal hatte. „Wir haben Kaiser und König abgesetzt, wir können auch einen Oberamtmann absetzen!“, soll er gerufen haben. Unterdessen zeigte sich Schultheiß Maihöfer aus dem katholischen Ebersberg loyal gegenüber Susset und informierte die Obrigkeit über die Vorgänge.

Schließlich versammelten sich die Aufständischen am Morgen des 2. Januar im Gasthaus Schwanen in Backnang, dem traditionellen Treffpunkt der Backnanger Arbeiterbewegung. Zwei- bis dreihundert Menschen sollen es gewesen sein. Zugegen war auch der Backnanger Gemeinderat Wilhelm Erlenbusch, Führer der Unabhängigen Sozialdemokraten. Von dort zog die Schar, die eine Abordnung gewählt hatte, zum Oberamt im ehemaligen Schloss (heute: Amtsgericht). Die meisten Aufrührer trugen Sonntagsstaat, mit Spazierstock, einige waren in Uniform, ein paar sollen sogar mit Revolvern und Handgranaten ausgerüstet gewesen sein.

Was sich dann zugetragen hat, erzählt Schieber so: „Die Abordnung wurde vorgelassen, die anderen drängten nach, das Amtszimmer füllte sich, die ganze Treppe runter standen fuchtelnde und stockschwingende Bauern. Doch der Oberamtsvorstand lehnte die Forderung nach seinem Rücktritt ab. Rechtsanwalt Dr. Frasch wollte ihm beistehen und die Bauern beschwichtigen. Er las zwei Erlasse der provisorischen Regierung vor, nach denen unberufenen Elementen, die sich Amtsenthebungen anmaßten, entschieden zu wehren sei. Er wies die Bauern darauf hin, dass ihr Verlangen genauso ungesetzlich sei, wie wenn man sie selbst von Haus und Hof vertreiben würde: ,Ihr wollt doch keine Spartakus-Leute sein!‘, rief er ihnen zu. Da sollen einige drohend die Stöcke geschwungen und gerufen haben: ,Jawohl! Das sind wir!‘ Die Szene wurde immer turbulenter und schließlich warf man den Rechtsanwalt die Treppe runter, wobei er von den dort Stehenden noch Stockhiebe und Fußtritte abbekam. Für Susset wurde die Lage so bedrohlich, dass er sich, ,zitternd wie Espenlaub‘, bereit erklärte, abzutreten. Doch das wollte man schriftlich haben. Dreimal wurde die schriftliche Erklärung von den Bauern abgelehnt und von Susset deshalb zerrissen. Er hatte nur einen Zettel genommen, man verlangte aber einen schönen Bogen Papier. Er hatte betont, dass er nur der Gewalt weiche, was empört abgelehnt wurde. Schließlich akzeptierte man die Formulierung, dass er auf Verlangen sein Amt freiwillig niederlege. Darauf verließ der Oberamtsvorstand seine Kanzlei, sein Stellvertreter wurde von den Bauern mit einem ,Hoch‘ in das Amt eingesetzt. Der Aktionsausschuss informierte telegrafisch den württembergischen Innenminister über die Absetzung des Amtmanns mit der rührenden Schlussformel, wir ,geloben Treue immerdar‘.“

Die Revolte sollte jedoch anders enden als erhofft. Zunächst erklärte das Innenministerium die Aktion für ungültig. Es kam zu Untersuchungen und einem Verfahren vor dem Landgericht „gegen Krug und Genossen“. Die Hauptbeteiligten wurden zu drei Monaten Haft verurteilt und nach Rottenburg zum Steineklopfen geschickt. Schultheiß Glock, der die Bauern zu ihrer Tat ermuntert hatte, wurde freigesprochen, denn er hatte sich von der Aktion selbst ferngehalten. Offensichtlich nahmen ihn aber auch die Bauern vor Gericht in Schutz, obwohl er der eigentliche Drahtzieher des Putschs war. Der abgesetzte Amtsvorsteher wurde nach Ulm versetzt und zum Regierungsrat befördert. Sein Jahressalär stieg von 5200 auf 6200 Reichsmark. Bei der Neubesetzung der Oberamtsleitung in Backnang legte das Innenministerium aber immerhin auf einen tüchtigen und taktvollen Beamten Wert, man war sich dessen bewusst geworden, dass „im Bezirk und in der Stadt viele radikale Elemente vertreten seien“. Und: Die Mühlenschließungen waren schon wenige Tage nach dem Sturm aufs Oberamt wieder aufgehoben.

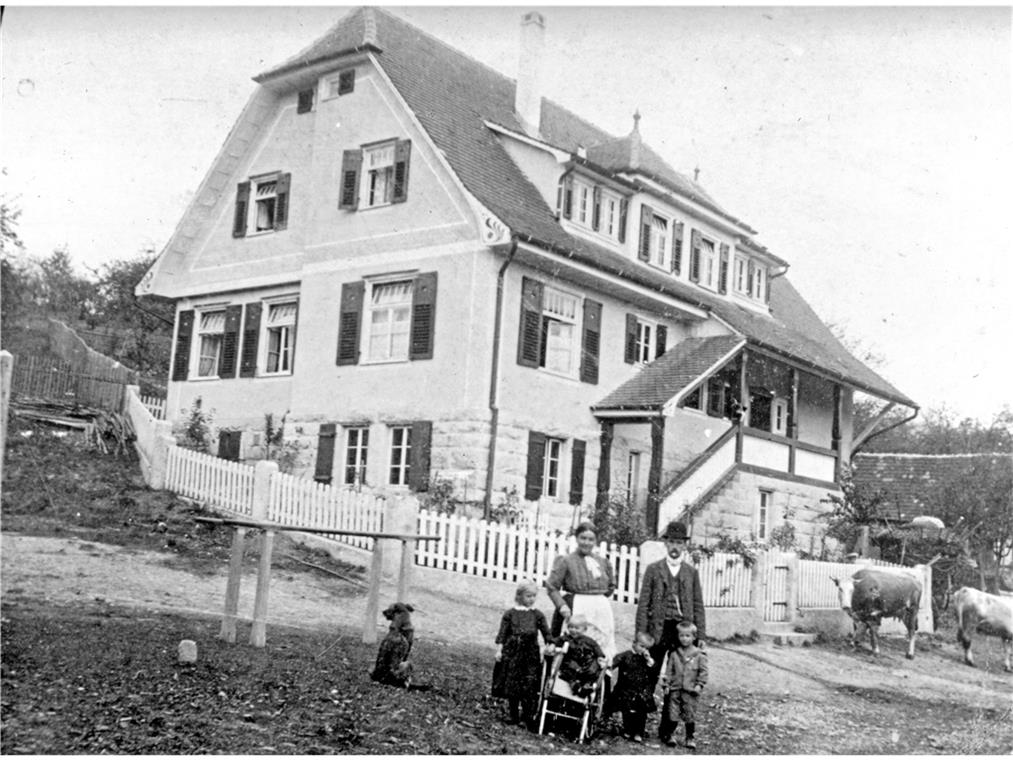

Schultheiß Glock, der die Aufrührer unterstützte, mit Familie vor seinem Haus in Oberbrüden.

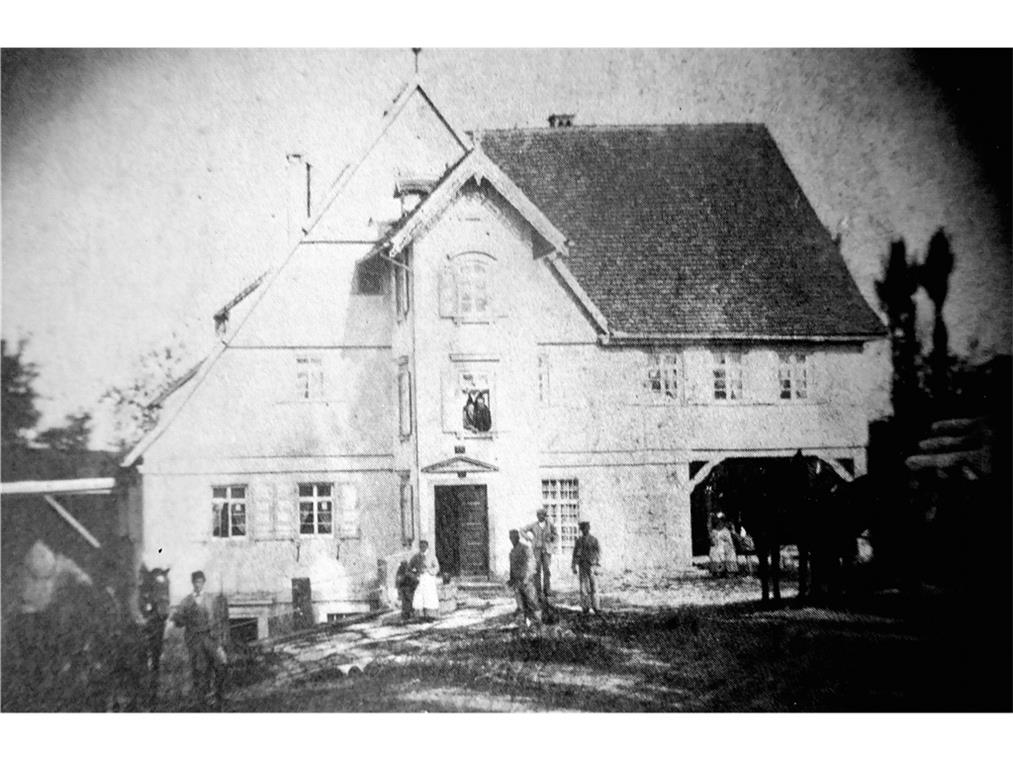

Neben der Seemühle in Unterweissach wurde auch die Schmollenmühle 1918 geschlossen.

Seemühle in Unterweissach, aus Richtung Cottenweiler gesehen. Fotos: privat (3), A. Becher