„Ich bin stolz, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist“

Die Backnangerin Amalie Speidel, eine engagierte Zeitzeugin der nationalsozialistischen Verbrechen, stirbt mit 91 Jahren in Winnenden.

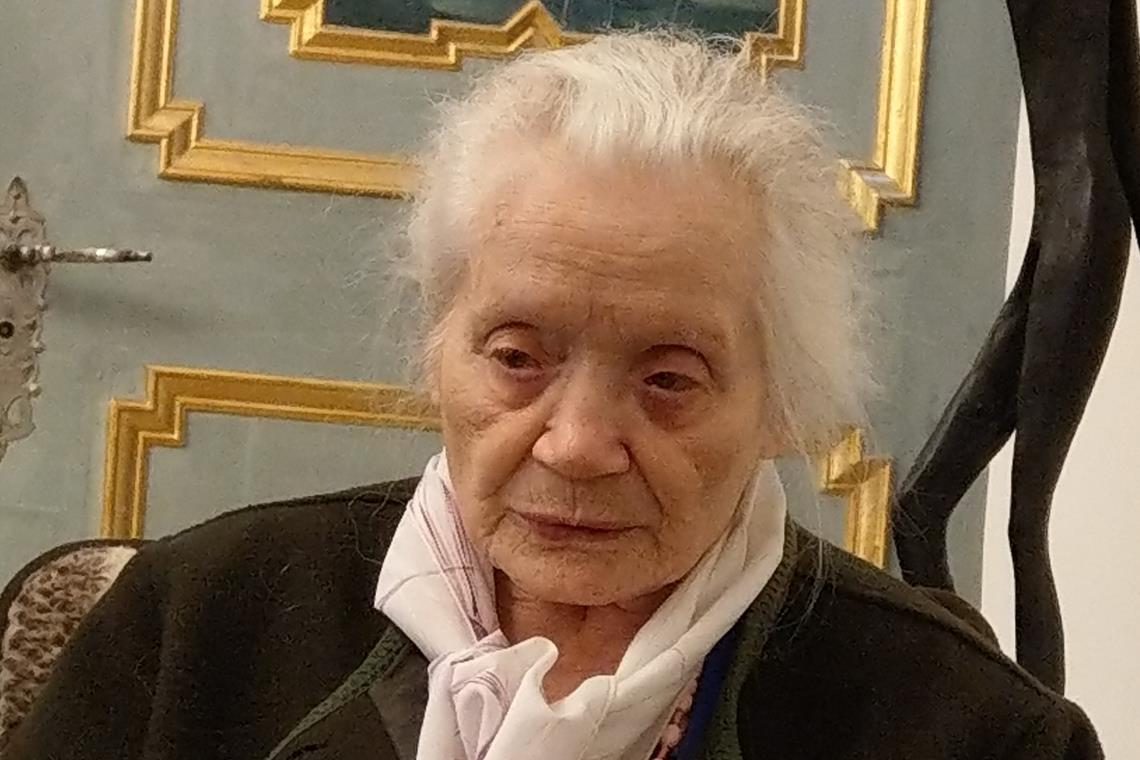

Amalie Speidel wusste bis in die 80er-Jahre nichts vom Schicksal ihres Bruders. Foto: privat

Von Robert Domes

Backnang. Die Familie von Amalie Speidel wurde von den Nazis verfolgt, ihr Bruder und ihr Vater wurden umgebracht. Sie selbst hat unermüdlich und bis ins hohe Alter bei Gedenkveranstaltungen und in Medien ihre Geschichte erzählt und zur Aufklärung der NS-Verbrechen beigetragen. Nun ist Amalie Speidel, die in Backnang lebte, mit 91 Jahren in Winnenden gestorben.

In ihrem letzten großen Interview Anfang 2021 sagte Amalie Speidel: „Ich bin stolz, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Mir wurde leichter ums Herz, als alles aufgeführt wurde.“ In diesen Sätzen steckt eine Lebensaufgabe. Die Auseinandersetzung mit einer traurigen Wahrheit und die Befreiung von dem Stigma, das die Nazis der Familie aufgedrückt haben.

Geboren wurde sie 1931 als Amalie Lossa in Augsburg. Sie war das zweite von vier Kindern der Familie. Ihre Eltern gehörten zu der Volksgruppe der Jenischen, einem fahrenden Volk, das seit Jahrhunderten in ganz Europa lebt. Die Lossas verdienten ihren Lebensunterhalt als fahrende Händler und Handwerker, die durch die Dörfer in Bayern und Oberschwaben zogen.

Unter dem Hitler-Regime wurde die Familie Lossa ebenso wie viele Jenischen diffamiert und verfolgt. Die Nazibehörden bezeichneten die Lossas als „asozial“ und als „Zigeuner“. 1933 nahm die Jugendfürsorge die vier Lossa-Kinder den Eltern weg und brachte sie in Heimen unter. Kurz darauf starb die Mutter, der Vater wurde zunächst im KZ Dachau interniert, später im KZ Flossenbürg, wo er 1942 ums Leben kam. Der jüngste Sohn der Lossas starb als Kleinkind. Die anderen drei Geschwister Ernst, Amalie und Anna lebten im katholischen Waisenhaus in Hochzoll. Bald wurde Ernst als schwer erziehbar eingestuft und 1940 aus dem Waisenhaus fortgebracht. Die damals neunjährige Amalie erinnerte sich zeitlebens an den traurigen Abschied. Danach sah sie ihren Bruder nie wieder – und erfuhr auch nicht, was mit ihm geschah. Ernst wurde zunächst in eine Erziehungsanstalt gebracht und später in die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee im Allgäu. Dort wurde er mit 14 Jahren ermordet.

Nach dem Krieg wurde über die Verbrechen geschwiegen. Sie waren in Politik und Gesellschaft kein Thema, auch in den Familien nicht. Amalie heiratete in den 60er-Jahren und führte ein bürgerliches Leben in Backnang. „Ich kann mich nicht erinnern, dass in der Verwandtschaft über Ernst oder meinen Vater gesprochen wurde. Es war, wie wenn nichts gewesen wäre“, erzählte sie später.

In den 80er-Jahren begann im Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren unter der Leitung des damaligen Direktors Michael von Cranach die Aufarbeitung der NS-Krankenmorde. Dabei tauchte auch die Akte von Ernst Lossa auf. Cranach rief Amalie Speidel an und erzählte ihr die traurige Wahrheit. Ernst wurde 1944 mit einer Überdosis Beruhigungsmittel ermordet. Erst 40 Jahre nach dem Verbrechen hatte sie Gewissheit, was mit ihrem Bruder passiert war.

Damit hätte die Aufarbeitung zu Ende sein können. Doch sie fing erst an. 2008 erschien der Tatsachenroman „Nebel im August“ des Autors Robert Domes, der die Lebensgeschichte ihres Bruders erzählt. 2016 wurde das Buch verfilmt und kam in die Kinos. Damit wurde Ernst Lossa zur Symbolfigur der im Rahmen des nationalsozialistischen „Euthanasie“-Programms ermordeten Kinder. An Schulen in ganz Deutschland wird die Geschichte von Ernst und seiner Familie gelesen und besprochen. In Augsburg und in Kaufbeuren sind Straßen nach ihm benannt. Stolpersteine liegen an der letzten Wohnadresse in Augsburg und am Kloster Irsee. Amalie Speidel, die sich früher schämte, über die Demütigungen zu sprechen, trat nun bei Veranstaltungen auf und erzählte stolz von ihrer Familie. Bis zu ihrem 90. Lebensjahr kam sie jedes Jahr am 1. November nach Irsee, um an der Gedenkveranstaltung für die Opfer der NS-Euthanasie teilzunehmen. Auch in Backnang und Stuttgart trat sie als Zeitzeugin auf und wurde geehrt. Sie bekannte sich zu ihrer jenischen Herkunft und fand klare Worte zu den Verbrechen: „Es war teuflisch, was man meinem Bruder und meinem Vater angetan hat.“ Sie befreite sich von dem entwürdigenden Stigma der Nazis. Bis zum Schluss unterschrieb sie ihre Briefe mit „Amalie Speidel, geborene Lossa“.