Landwirte wollen keine Buhmänner sein

Aspacher Bauern und Naturschützer zeigen beispielhaft, wie wichtig es ist, miteinander statt gegeneinander zu arbeiten

Der Ruf der Landwirtschaft ist angekratzt. Den Bauern wird oft vorgeworfen, es ginge ihnen nur um höhere Erträge und Profit – auf Kosten der Natur und der Tiere. Aspach ist ein Beispiel dafür, wie Bauern mit Naturschützern zusammenarbeiten können. Alle Beteiligten wünschen sich, dass diese Zusammenarbeit intensiviert wird. Denn die Probleme, mit denen die Landwirte heute zu kämpfen haben, betreffen nicht nur sie allein, sondern die Gesellschaft im Gesamten.

© Pressefotografie Alexander Beche

René Greiner, Landschaftsökologe beim Landesjagdverband, Jochen Schäufele vom Nabu Aspach, Sebastian Bäuerle, Nachwuchslandwirt aus Kleinaspach, und Matthias Holzwarth, ebenfalls Landwirt aus Kleinaspach (von links), sind sich einig, dass Naturschützer und Landwirtschaft besser zusammenarbeiten müssen. Fotos: A. Becher

Von Silke Latzel

ASPACH. „Früher waren die Höfe der Bauern mitten im Ort. Heute sind sie außerhalb. Und die meisten Menschen haben einfach keine Ahnung mehr von den Kreisläufen der Landwirtschaft.“ Michael Bäuerle ist wütend. Der Landwirt aus Kleinaspach fühlt sich, wie viele seiner Kollegen, missverstanden und an den Pranger gestellt. Zu viele Pestizide, zu viel Dünger, Insektensterben, Tierquälerei... Solche Vorwürfe hört und liest man oft in Verbindung mit dem Thema Landwirtschaft. Bäuerle möchte nichts beschönigen. Aber er wünscht sich in der Gesellschaft einen ehrlichen und fairen Dialog über Landwirtschaft, die Probleme, mit denen die Landwirte zu kämpfen haben, und das Spannungsfeld, in dem sie sich heute bewegen müssen.

So kommt es zu einem Treffen, das in dieser Art schon viel früher und viel häufiger hätten stattfinden müssen, da sind sich die Beteiligten einig: Naturschützer, Landwirte und die landwirtschaftliche Verwaltung an einem Tisch – zumindest im übertragenen Sinne. Denn an einem Tisch sitzen die Herren nicht, mit dem Traktor geht es raus auf die Felder, durch die Weinberge und über Streuobstwiesen auf Aspacher Gemarkung. Themen werden dabei viele angesprochen und Beispiele für die Zusammenarbeit der Beteiligten vor Ort gezeigt.

Besonders wichtig ist ihnen allen, zu betonen, dass hier in der Region vor allem eine kleinbäuerliche Betriebslandschaft herrscht. „In anderen Teilen Deutschlands haben wir ganz andere Probleme“, so Michael Stuber, Leiter des Landwirtschaftsamts Rems-Murr-Kreis. Damit meint er beispielsweise die agrarindustriellen Großbetriebe in Norddeutschland.

Keine Erdbeeren im März: „Man hat den Eindruck, manche Menschen denken, ihre Lebensmittel würden direkt in den Supermärkten wachsen“, sagt Matthias Holzwarth, ebenfalls Landwirt aus Kleinaspach. „Und es ist in der Landwirtschaft ähnlich wie im Fußball: Man hat die Mannschaft auf dem Platz und 80 Millionen Zuschauer. Und die Zuschauer wissen immer alles besser“, ergänzt Andreas Schwarz, Landwirt aus Allmersbach am Weinberg. „Bringe ich Gülle aufs Feld auf, werde ich fotografiert. Habe ich meine Kühe im Stall und nicht auf der Weide, bin ich gleich der Buhmann. Uns wird einfach das Leben ziemlich schwer gemacht“, ergänzt er.

In diesen Punkten spiele vor allem das steigende Umweltbewusstsein der Menschen mit einer gleichzeitigen Naturentfremdung eine Rolle, sind sich Jochen Schäufele, Nabu Aspach, und René Greiner, Landschaftsökologe beim Landesjagdverband und unter anderem zuständig für Natur- und Artenschutz, einig. Schäufele erklärt: „Die Anspruchshaltung der Verbraucher ist ein Problem. Alles muss immer verfügbar sein. Früher gab es im Supermarkt nicht schon im März Erdbeeren. Die gab es erst im Juni und man hat sich das ganze Jahr drauf gefreut.“

Naturschutz in der Landwirtschaft: Auch die Tierhaltung per se sollte man nicht verteufeln, denn – Überraschung – auch sie spielt eine große Rolle im Arten- und Naturschutz. „Die Rauchschwalbe beispielsweise brütet nur in traditionellen Kuhställen, wenig in Pferde- und gar nicht in Schweineställen“, erklärt Schäufele. „Und wenn die Bauern gehen, wenn sie ihre Höfe aufgeben, dann gehen auch die Schwalben und erst dann wachen die Menschen vielleicht auf.“ Ein Problem, das noch rechtzeitig erkannt wird, hoffen die Beteiligten der Gesprächsrunde. Denn das sogenannte Bauernhofsterben spürt man nicht nur in Aspach, sondern im ganzen Landkreis. „Wir hatten früher mal über 3000 landwirtschaftliche Betriebe im Rems-Murr-Kreis. Heute sind es noch etwa 1000“, sagt Stuber. „Wenn die Höfe weiter sterben, dann kollabiert irgendwann das System.“

„Uns allen ist daran gelegen, mit der Natur zu arbeiten. Sie ist unsere Lebensgrundlage und wir sind auf Nachhaltigkeit aus“, so Bäuerle. Wichtig in diesem Punkt: die Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Naturschützern. „Es gibt genügend Ansätze, wir müssen nur miteinander und nicht übereinander sprechen. Die Landwirte kennen sich aus, wir müssen sie einfach mit ins Boot holen, das hat man in der Vergangenheit leider versäumt“, so Nabu-Mann Schäufele. Er wünscht sich einen runden Tisch, bei dem man die Probleme ansprechen und sich austauschen kann. „Für alles andere gibt es bei uns in der Gemeinde ja auch runde Tische“, sagt er. In Aspach arbeiten Bauern und Nabu bereits zusammen, um etwa sogenannte Lerchenfenster zu schaffen (siehe Zweittext).

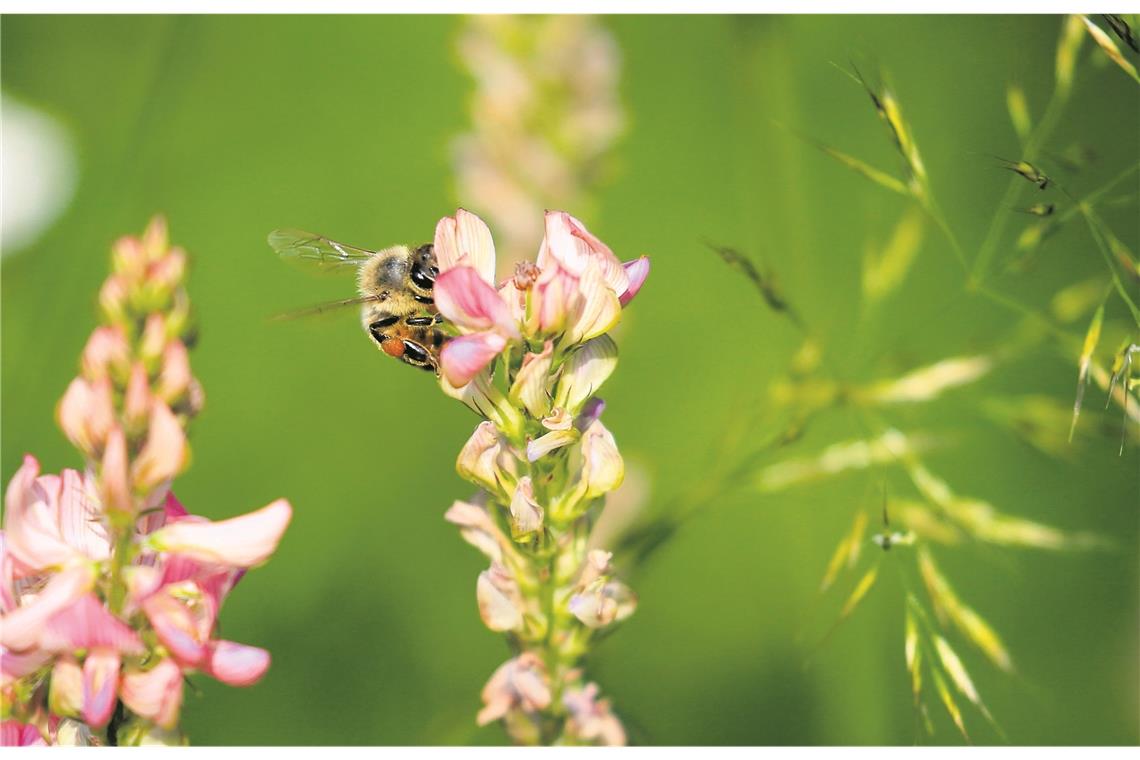

Insektenparadiese in den Wiesen: Auch die vielen Wiesen rund um die Kommune und zwischen ihren Weilern, auf denen das Futter für die Kühe wächst, sind wahre Paradiese für Insekten. Landwirt Bäuerle etwa baut das meiste Futter, das seine Kühe bekommen, selbst an. Zugekauft ist nur ein kleiner Teil von Matthias Holzwarth. Und dieses Grünfutter kommt von Aspacher Wiesen. Diese werden mehrmals im Jahr gemäht und der Grünschnitt dann verfüttert. Bis zu diesen Zeitpunkten prägen die Wiesen mit ihren Wildkräutern und -blumen nicht nur die Naturlandschaft, die für die Region so typisch ist, sondern bieten auch Heimat für viele Insekten. Und diese wiederum dienen den Vögeln als Futter – ein Kreislauf, von dem alle profitieren: Mensch, Nutztiere, Insekten und Vögel. Auch in den Weinbergen in Allmersbach gibt es für Laienaugen eine „Brachfläche“, auf der keine Trauben angebaut werden. Dort wachsen heimische Pflanzen wie Schlehen oder Brombeeren. Auch sie dient Tieren und Insekten als Rückzugsort. Gepflegt wird sie von zwei Wengertern, die dafür einen kleinen Obolus von der Gemeinde bekommen. „Es könnte so viel einfacher sein, wenn die öffentliche Hand hier vor Ort einen finanziellen Anreiz für solche Arbeiten bietet. Denn das interessiert die Öffentlichkeit hier vor Ort und nicht die Öffentlichkeit in Brüssel und im EU-Parlament“, so Schwarz. Er ergänzt: „Da müsste man viel häufiger den kleinen Dienstweg nutzen.“

Denn auch hier wird es den Bauern oft schwer gemacht: Die Bürokratie frisst Zeit. Und die Zeit, die sie im Büro sitzen, Formulare ausfüllen oder Fördermittel beantragen, zahlt ihnen keiner, erzählen sie. Zudem seien sie durch viele Regulierungen und Auflagen eingeschränkt: Wann beispielsweise gemäht oder gedüngt werden darf, ist streng geregelt.

Lösung der Probleme? „In der Generation meiner Eltern, abgesehen natürlich von den Bauern, gibt es große Wissenslücken, was die Landwirtschaft angeht. Man weiß einfach zu wenig über die Zusammenhänge“, so Greiner. „Wir müssen in der Schule ansetzen und den Kindern wieder beibringen, wie wir arbeiten“, sagt Holzwarth. Zudem müsse die Wertschätzung in der Gesellschaft für Lebensmittel wieder steigen. „Haus, Handy Auto, Urlaub: Daran wird in Deutschland nicht gespart. Dafür aber bei den Nahrungsmitteln“, sagt Schäufele. Dabei sei genau das der falsche Weg.

Wichtig sei ebenfalls, die „Bauernhöfe zu halten, die Artenvielfalt zu schützen und die regionalen Produkte voranzutreiben“, ergänzt Greiner, und Bäuerle sagt: „Der Beruf des Landwirts braucht wieder mehr Anerkennung. Nur so bleiben die Kinder auf dem Hof und führen den Betrieb weiter.“ Einig sind sich die Anwesenden, dass es wichtig ist, weniger Fleisch, dafür mit guter Qualität, sowie regionale und saisonale Produkte zu kaufen – und erst danach darauf zu achten, ob das Lebensmittel ein Biosiegel hat. Will heißen: etwa lieber konventionelle Kartoffeln aus Deutschland kaufen als Biokartoffeln aus beispielsweise Neuseeland oder Südamerika. Denn der lange Transportweg nach Deutschland ist alles andere als klimafreundlich.

© Pressefotografie Alexander Beche

Landwirt Michael Bäuerle wünscht sich einen fairen Dialog über die Landwirtschaft.

© Pressefotografie Alexander Beche

Auf den Wiesen rund um Aspach summen und brummen die Insekten derzeit fleißig.