Weltkrebstag: Der Krebs befällt auch die Seele

Auf der Krebsstation am Rems-Murr-Klinikum Winnenden arbeiten nicht nur Ärzte und Pflegepersonal, sondern auch sieben Psychologinnen. Zum Weltkrebstag am 4. Februar gewährt das Team der Psychoonkologie Einblicke in seine Arbeit.

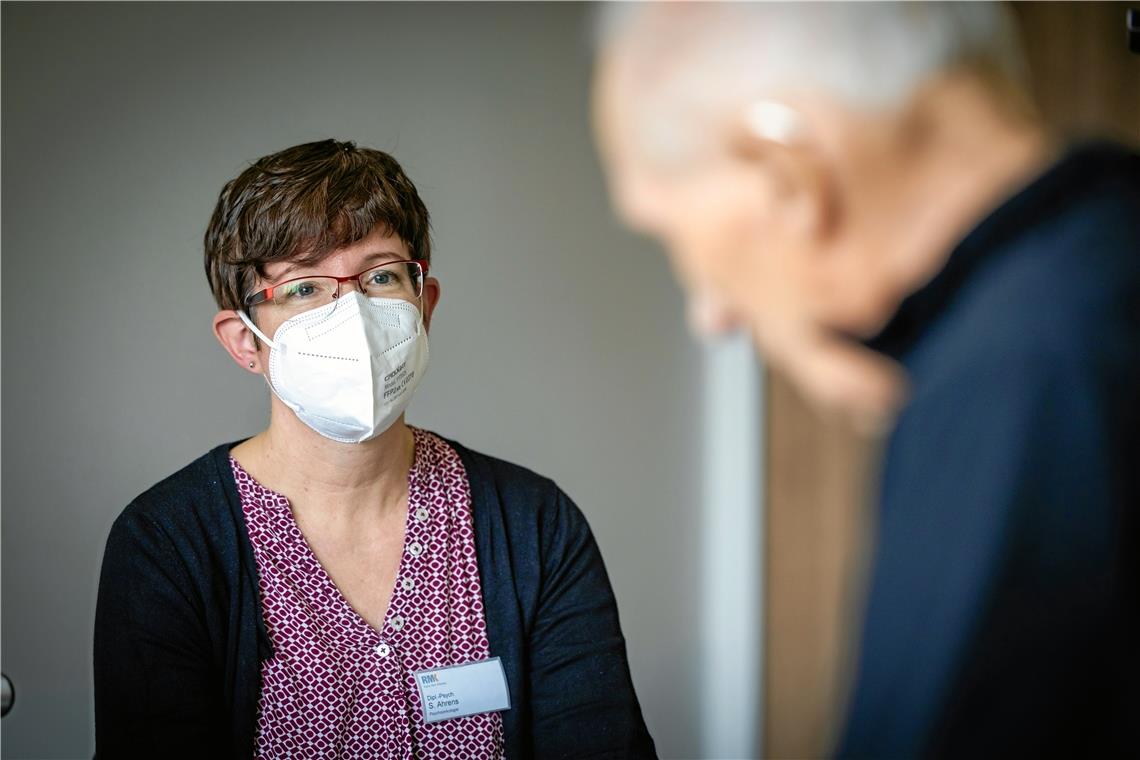

© Alexander Becher

Psychologin Stefanie Ahrens besucht die Krebspatienten regelmäßig in ihren Krankenzimmern und spricht mit ihnen über ihre Gefühlslage. Foto: Alexander Becher

Von Kornelius Fritz

Winnenden. „Sie haben Krebs“. Ein Satz, der die Welt ins Wanken bringt. Die Diagnose bedeutet in der Regel den Abschied vom gewohnten Leben. Es warten Krankenhausaufenthalte und Operationen, Chemotherapie und Bestrahlungen. Und über allem schwebt die Angst vor dem Tod, der plötzlich bedrohlich nah zu sein scheint.

Weil in einer solchen Ausnahmesituation nicht nur der Körper leidet, gibt es am Rems-Murr-Klinikum in Winnenden das Team der Psychoonkologie. Mit einer Stelle hat es 2016 angefangen, mittlerweile kümmern sich sieben Psychologinnen um die rund 100 Krebspatienten, die jeden Tag in Winnenden stationär behandelt werden.

Psychologen leisten wichtigen Beitrag zum Erfolg einer Therapie

Wer als onkologisches Zentrum zertifiziert werden möchte (siehe Infotext), muss ein solches Team haben, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum Markus Schaich die Psychoonkologie aufgebaut hat. Der Chefarzt ist davon überzeugt, dass die Psychologinnen einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Krebstherapie leisten: „Wenn wir Patienten ganzheitlich behandeln wollen, brauchen wir mehr als Ärzte und Pflegepersonal“, erklärt Schaich. Das Angebot an seinem Fachzentrum reicht deshalb von der Musik- bis zur Kunsttherapie, auch Physiotherapeutinnen und Sportpädagogen gehören zum Team. Und eben auch die Psychologinnen.

Eine davon ist Stefanie Ahrens. Die 48-Jährige arbeitet schon seit 15 Jahren mit Krebspatienten, seit zweieinhalb Jahren ist sie am Klinikum in Winnenden. Ihr Arbeitsfeld ist dabei sehr vielfältig. Sie begleitet die Betroffenen von der ersten Diagnose bis zur gesunden Entlassung, in manchen Fällen aber eben auch bis ans Sterbebett.

Die meisten Patienten nehmen die psychologische Hilfe an

Ob die Betroffenen psychologische Hilfe annehmen wollen, ist ihre freie Entscheidung. „Niemand wird zu irgendwas gezwungen“, betont Chefarzt Schaich. In der Regel besuchen die Psychologinnen die Patienten kurz nach der stationären Aufnahme in ihren Zimmern und stellen sich kurz vor. Manche nehmen das Gesprächsangebot sofort dankend an, andere hören erst mal zu und lassen sich den Flyer mit den Kontaktdaten geben. Und es gibt auch solche, die das Angebot kategorisch ablehnen. Stefanie Ahrens schätzt aber, dass mindestens 70 Prozent der Krebserkrankten wenigstens zeitweise die psychologische Beratung in Anspruch nehmen.

© Fotostudio M42 ThomasFrank+Katja

Foto: Rems-Murr-Kliniken

Die Ärzte und das Pflegepersonal sind froh über diese professionelle Unterstützung. „Das ist für uns sehr entlastend“, sagt Markus Schaich. Auch wenn Patienten oder Angehörige einen akuten Zusammenbruch haben, was manchmal vorkommt, können sie die Psychologinnen rufen.

Gerade in der ersten Phase nach der Diagnose haben Krebskranke mit vielen Ängsten zu kämpfen: Angst vor der Therapie, Angst vor der beruflichen Zukunft, Angst vor dem Tod. Diese Emotionen seien normal und sollten ausgesprochen werden, sagt Stefanie Ahrens. Gegenüber ihren Angehörigen verschweigen allerdings viele ihre Gefühle, weil sie stark sein wollen und ihre Familie nicht belasten möchten. Das Gespräch mit einer geschulten Therapeutin kann ihnen hier helfen, denn die Psychologinnen kennen Techniken, um die Ängste zu beherrschen.

Mit Entspannungstechniken die Nebenwirkungen einer Chemotherapie lindern

Gegen düstere Gedanken empfiehlt Stefanie Ahrens zum Beispiel, eine tägliche „Grübelzeit“ zu definieren. So soll man etwa von 17 Uhr bis 17.15 Uhr ganz bewusst über seine Sorgen nachdenken. „Wenn diese Zeit dann vorbei ist, kann man den Fokus wieder auf andere Dinge lenken.“

Auch während der Krebstherapie leisten die Psychologinnen einen wichtigen Beitrag. Mit Entspannungstechniken können sie zum Beispiel die Nebenwirkungen einer Chemotherapie lindern. Chefarzt Schaich kennt sogar Studien, wonach eine psychologische Begleitung das physische Schmerzempfinden reduziert.

Doch nicht nur die Patienten profitieren von der Arbeit der Psychoonkologie, das Angebot richtet sich auch an deren Angehörige. „In manchen Fällen brauchen sie genauso viel Betreuung wie der Patient selbst“, weiß Markus Schaich. Etwa wenn eine Mutter mit kleineren Kindern plötzlich in der Klinik landet und zu Hause das Familienleben aus den Fugen gerät.

Begleitung in der letzten Lebensphase

Eine wichtige Rolle spielt das Team der Psychoonkologie schließlich auch dann, wenn die ärztliche Kunst am Ende und eine Heilung nicht mehr möglich ist. Dann sieht Stefanie Ahrens ihre Aufgabe darin, den kranken Menschen beizustehen und ihnen noch einige angenehme Momente zu ermöglichen. Dafür greift sie zum Beispiel auf die Methode der klinischen Hypnose zurück oder lädt zu einer Fantasiereise ein.

„Wir gehen den Weg mit den Patienten mit“, sagt die Psychologin zur Arbeit in der letzten Lebensphase. Dazu gehört für sie auch, dass sie nicht versucht, einem Todkranken, der noch immer von Heilung spricht, seine Hoffnungen auszureden. Umgekehrt ermutigt sie aber auch jene, denen die Kräfte schwinden, dass sie gehen dürfen. Denn oft erlebt sie, dass Sterbende nur noch deshalb gegen das Unabwendbare ankämpfen, weil sie glauben, dass ihre Angehörigen das von ihnen erwarten.

Obwohl die Arbeit auf der Krebsstation belastend sein kann, mag Stefanie Ahrens ihren Job. Sie schätzt den Austausch in ihrem Team und den engen Kontakt zu den Patienten. „Wir sehen die Menschen von ihrer echten Seite. Die Fassade, die viele sonst haben, fällt hier weg“, sagt sie. Außerdem seien Ängste, Sorgen und Trauer auch nur ein Teil ihres Arbeitsalltags. „Wir lachen auch mit den Patienten.“

Zertifizierung Das Onkologische Zentrum in Winnenden unter Leitung von Professor Markus Schaich ist von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Um eine solche Zertifizierung zu erhalten, prüfen unabhängige Gutachter regelmäßig verschiedene Kriterien, wie etwa die Qualifikationen des Personals, die Qualität der Prozesse und der technischen Ausstattung. Je nach Zertifizierung sind auch die jährliche Fallzahl oder die Patientenzufriedenheit maßgeblich. Die Überlebenswahrscheinlichkeit bei der Behandlung in einem zertifizierten Zentrum ist laut Klinikum je nach Krebsart um bis zu 25 Prozent höher als in einem Krankenhaus ohne Zertifizierung.

Fachzentren Am Klinikstandort Winnenden gibt es neben dem Onkologischen Zentrum noch weitere Fachzentren, die ebenfalls Krebspatienten behandeln, zum Beispiel Darmkrebszentrum, Gynäkologisches Krebszentrum oder Lungenzentrum.